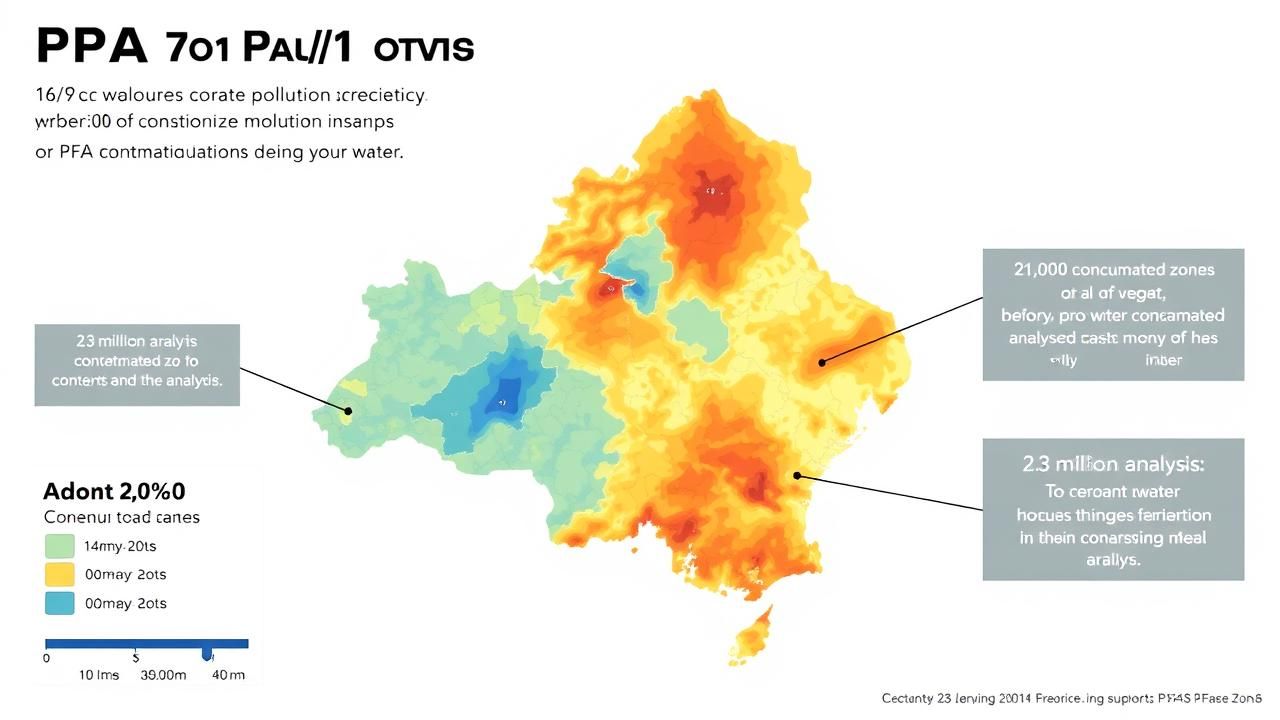

En France, une nouvelle page s’écrit dans la lutte contre la pollution invisible. Le ministère de la Transition écologique vient de franchir un cap décisif en publiant une carte nationale inédite, fruit d’un travail colossal : plus de 2,3 millions d’analyses d’eau, réparties sur 21 000 sites où des traces de PFAS ont été identifiées. Ce projet, sans précédent, ne se contente pas de cartographier une menace diffuse — il donne aux citoyens les moyens de la comprendre, de l’appréhender, et surtout, de s’en protéger. Pour la première fois, la présence de ces substances chimiques aux effets insidieux est rendue visible, tangible, et surtout, vérifiable par chacun. Derrière les chiffres, ce sont des vies, des territoires, des choix industriels passés qui ressurgissent. Et désormais, la société est appelée à en tirer les conséquences.

Qu’est-ce que les PFAS et pourquoi sont-ils si dangereux ?

Des substances chimiques aux propriétés trompeuses

Les PFAS, ou substances perfluoroalkylées et polyfluorées, ont longtemps été célébrées pour leurs qualités techniques. Depuis les années 1950, elles sont utilisées dans une multitude de produits du quotidien : poêles antiadhésives, emballages alimentaires, textiles imperméables, produits cosmétiques, voire certains équipements médicaux. Leur capacité à repousser l’eau, les graisses et les taches en a fait un matériau miracle pour l’industrie. Mais cette efficacité cache une face sombre : leur stabilité chimique. Conçus pour durer, ils ne se dégradent pas naturellement. On les surnomme désormais les « produits éternels », car ils persistent dans l’environnement, s’accumulent dans les sols, les cours d’eau, et finalement, dans notre corps.

Une menace pour la santé humaine

Les effets des PFAS sur la santé sont progressivement mieux documentés. Des études épidémiologiques montrent des liens probables avec des troubles du système immunitaire, des anomalies thyroïdiennes, des retards de développement chez l’enfant, et même certains cancers. « Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est qu’on les retrouve dans le sang de presque toute la population, même dans des zones rurales éloignées des zones industrielles », explique Lucie Vasseur, toxicologue à l’Institut de recherche en santé environnementale. « Ils se transmettent aussi par le lait maternel. Nous sommes face à une contamination intergénérationnelle. »

Un problème mondial, mais désormais visible en France

Alors que l’Union européenne prévoit d’interdire des milliers de PFAS d’ici 2025, la France choisit de sortir du flou en rendant public l’étendue du phénomène sur son territoire. Cette transparence, saluée par les experts, permet de passer d’un débat abstrait à une prise de conscience territorialisée. « On ne parle plus de risques hypothétiques, mais de cartes précises, de données fiables. C’est un changement de paradigme », affirme Samuel Régnier, hydrogéologue consultant.

Comment la carte des analyses d’eau change la donne ?

Un outil de transparence et de vigilance

La carte interactive, accessible en ligne, est conçue comme un outil de dialogue entre les institutions et les citoyens. Elle permet de zoomer sur une commune, une rivière, un puits, et d’accéder aux résultats des analyses effectuées depuis 2010. Chaque point représente une détection de PFAS, avec des niveaux mesurés, des dates, et parfois, l’origine probable du rejet. Pour des habitants comme Élodie Mercier, résidente d’un petit village près de Charleville-Mézières, cette transparence a changé sa perception de l’eau du robinet. « On savait qu’il y avait des usines dans le coin, mais on pensait que tout était contrôlé. Quand j’ai vu que les nappes phréatiques de notre zone étaient contaminées à 18 nanogrammes par litre — bien au-dessus de la limite recommandée —, j’ai arrêté de donner l’eau du robinet à mes enfants. »

Un levier pour les collectivités locales

Les élus locaux saluent cet outil. « Avant, on nous disait : “il y a un problème potentiel”, mais sans données claires. Aujourd’hui, on peut agir », déclare Julien Belin, maire d’une commune du nord de la Meuse. Grâce à la carte, sa municipalité a pu identifier une source de contamination provenant d’un ancien site aéronautique, fermé depuis les années 1980. « Les PFAS ont été utilisés dans les mousses anti-incendie. Personne n’avait imaginé que trente ans plus tard, ils resurgiraient dans l’eau potable. » Depuis, un forage a été fermé, et un nouveau réseau d’alimentation en eau a été mis en place, financé en partie par des subventions régionales.

Un appel à la responsabilité industrielle

La visibilité des données pousse aussi les entreprises à revoir leurs pratiques. Certains industriels, notamment dans le secteur du traitement de surface ou de l’emballage, ont commencé à investir dans des alternatives non toxiques. « On ne peut plus ignorer notre empreinte », reconnaît Thomas Féraud, directeur d’une PME dans l’Ain. « La carte, c’est un miroir. Elle nous oblige à regarder ce qu’on a laissé derrière nous. »

Quelles mesures réglementaires sont mises en place ?

Une taxe sur les rejets de PFAS

Le gouvernement a annoncé une taxe spécifique visant les entreprises responsables de rejets avérés de PFAS. Cette mesure, inspirée du principe pollueur-payeur, devrait entrer en vigueur dès 2025. Les fonds récoltés serviront à financer le traitement des eaux contaminées, la dépollution des sites, et le développement de technologies de filtration innovantes. « Ce n’est pas une punition, c’est un signal fort : il faut internaliser le coût environnemental de la production », explique Camille Duhamel, conseillère au ministère de la Transition écologique.

L’interdiction progressive des PFAS dans les produits de consommation

Un décret en préparation prévoit d’interdire l’usage des PFAS dans les produits du quotidien d’ici 2026. Cette interdiction concernera notamment les textiles imperméables, les emballages alimentaires, les produits de beauté contenant des agents filmogènes, et certains équipements de sport. « Ce n’est pas une révolution, mais une nécessité », affirme la sénatrice Aïcha Lefebvre, rapporteuse du projet de loi sur les perturbateurs chimiques. « On a attendu trop longtemps. Maintenant, on agit. »

Un objectif national : réduire de 80 % la pollution aux PFAS d’ici 2030

Le plan national de réduction des PFAS s’inscrit dans une stratégie plus large de protection des ressources en eau. Il fixe des seuils de concentration maximale dans les nappes phréatiques, impose des audits réguliers pour les sites industriels à risque, et encourage la recherche sur des alternatives durables. « L’objectif n’est pas seulement de limiter les nouveaux rejets, mais de nettoyer ce qui a déjà été pollué », précise Samuel Régnier. « C’est un marathon, pas un sprint. »

Quels sont les cas concrets de contamination en France ?

La Meuse : une alerte qui a changé les règles du jeu

Dans le sud de la Meuse, plusieurs villages ont dû interrompre l’alimentation en eau potable après la détection de niveaux alarmants de PFAS. L’enquête a pointé du doigt un ancien centre militaire où des exercices d’entraînement au feu utilisaient des mousses contenant ces substances. « On a découvert des concentrations jusqu’à 50 nanogrammes par litre, alors que l’objectif de sécurité est de 4,4 », raconte Antoine Laroche, hydrologue chargé du suivi. Une unité de filtration au charbon actif a été installée en urgence, et des bouteilles d’eau ont été distribuées pendant six mois. Depuis, la vigilance reste de mise. « On surveille les niveaux, mais on sait que la contamination peut persister des décennies. »

Les Ardennes : un drame industriel tardivement révélé

Dans une vallée reculée des Ardennes, une usine de traitement textile, fermée depuis 2010, a laissé derrière elle une pollution insidieuse. Des analyses récentes ont montré que les rivières locales, pourtant classées en zone naturelle, contenaient des traces de PFAS utilisés pour imperméabiliser les tissus. « C’est un cas typique de pollution historique », explique Émilie Tanguy, chargée de mission à l’Agence régionale de santé. « Les entreprises disparaissent, mais les toxiques, eux, restent. » La commune a lancé un programme de reboisement des berges et un suivi médical des habitants exposés, notamment les agriculteurs qui utilisent l’eau pour leurs cultures.

Comment la consultation publique va-t-elle influencer la politique future ?

Donner la parole aux citoyens

Le ministère a lancé une consultation publique de trois mois pour recueillir les avis des Français sur les mesures à venir. Cette démarche, inédite à cette échelle sur un sujet aussi technique, vise à renforcer la légitimité des décisions. « On ne peut pas imposer des règles sans écouter ceux qui vivent avec les conséquences », déclare Camille Duhamel. Des ateliers citoyens sont organisés dans une dizaine de villes, des forums en ligne ouverts, et des questionnaires distribués aux associations environnementales et aux comités de vigilance locale.

Des attentes fortes de la part des usagers

Les premiers retours montrent une demande claire : plus de transparence, plus de rapidité, et surtout, une justice environnementale. « On veut savoir qui est responsable, et comment on va être protégés », insiste Malik Benhaddou, porte-parole d’un collectif de riverains dans le Nord. « On ne veut pas juste des rapports. On veut des actions. » D’autres, comme les représentants du monde agricole, demandent des aides pour remplacer les équipements contaminés ou pour sécuriser leurs sources d’eau.

Quelles implications au-delà des frontières françaises ?

Un modèle pour l’Europe ?

La France pourrait bien devenir un précurseur en matière de transparence environnementale. « Ce type d’outil cartographique, couplé à une stratégie réglementaire claire, est exactement ce que l’Europe appelle de ses vœux », affirme Ingrid Svensson, experte à l’Agence européenne de l’environnement. Plusieurs pays, comme la Belgique ou l’Allemagne, étudient déjà la possibilité de copier ce modèle. L’idée : transformer les données scientifiques en leviers d’action collective.

Un changement de culture dans la gestion des risques

Derrière cette initiative se dessine une mutation profonde : celle d’un État qui choisit de ne plus tout garder sous silence, mais de partager l’incertitude, de nommer les risques, et d’associer la société civile à la décision. « C’est une forme de maturité démocratique », analyse la sociologue Léa Chambon. « On passe d’une logique de contrôle à une logique de vigilance partagée. »

A retenir

Qu’est-ce que la carte des PFAS ?

Il s’agit d’un outil numérique mis en ligne par le ministère de la Transition écologique, qui recense plus de 2,3 millions d’analyses d’eau effectuées sur tout le territoire. Elle permet d’identifier les zones contaminées par des substances perfluorées, avec des données précises sur les niveaux de pollution et les lieux de prélèvement.

Pourquoi les PFAS sont-ils préoccupants ?

Les PFAS sont des composés chimiques extrêmement stables, qui ne se dégradent pas dans la nature. Ils s’accumulent dans l’environnement et dans le corps humain, et sont associés à des risques sanitaires sérieux, notamment des troubles immunitaires et des cancers.

Quelles mesures le gouvernement prend-il ?

Le gouvernement prévoit d’imposer une taxe sur les rejets de PFAS, d’interdire leur usage dans les produits de consommation d’ici 2026, et de réduire de 80 % leur présence dans les eaux d’ici 2030. Une consultation publique est également lancée pour associer les citoyens à l’élaboration des futures réglementations.

La carte concerne-t-elle toute la France ?

Oui, elle couvre l’ensemble du territoire métropolitain et les départements d’outre-mer, avec des données remontant jusqu’en 2010. Elle sera mise à jour régulièrement pour refléter l’évolution de la situation.

Que peuvent faire les citoyens ?

Chaque personne peut consulter la carte pour connaître la qualité de l’eau dans sa région. En cas de contamination avérée, il est conseillé de privilégier l’eau en bouteille ou d’installer un filtre certifié contre les PFAS. Les citoyens peuvent aussi participer à la consultation publique pour faire entendre leur voix sur les politiques à venir.