Chaque été, sur les plages ensoleillées du monde entier, des milliers de baigneurs plongent dans les eaux turquoise sans se douter qu’un danger invisible peut surgir en quelques secondes. Il ne s’agit ni d’une méduse solitaire ni d’un crabe errant, mais d’un être étrange, fascinant et redoutable : la physalie, surnommée aussi galère portugaise. Son apparence trompeuse laisse croire à un simple reflet irisé à la surface de l’océan, pourtant son contact peut provoquer des brûlures intolérables, comparables à une attaque chimique. Comprendre ce qu’est réellement la physalie, comment l’identifier, et surtout comment réagir en cas de contact, est essentiel pour tous ceux qui aiment les plaisirs de la mer.

Qu’est-ce que la physalie, et pourquoi est-elle si dangereuse ?

La physalie, ou galère portugaise, n’est pas un animal unique, mais un organisme colonial composé de dizaines, voire de centaines de polypes spécialisés. Chaque élément de ce « super-organisme » remplit une fonction précise : certains flottent, d’autres capturent les proies, d’autres encore se chargent de la digestion ou de la reproduction. Cette division du travail leur permet de survivre en milieu hostile, mais elle rend aussi leur système de défense redoutablement efficace.

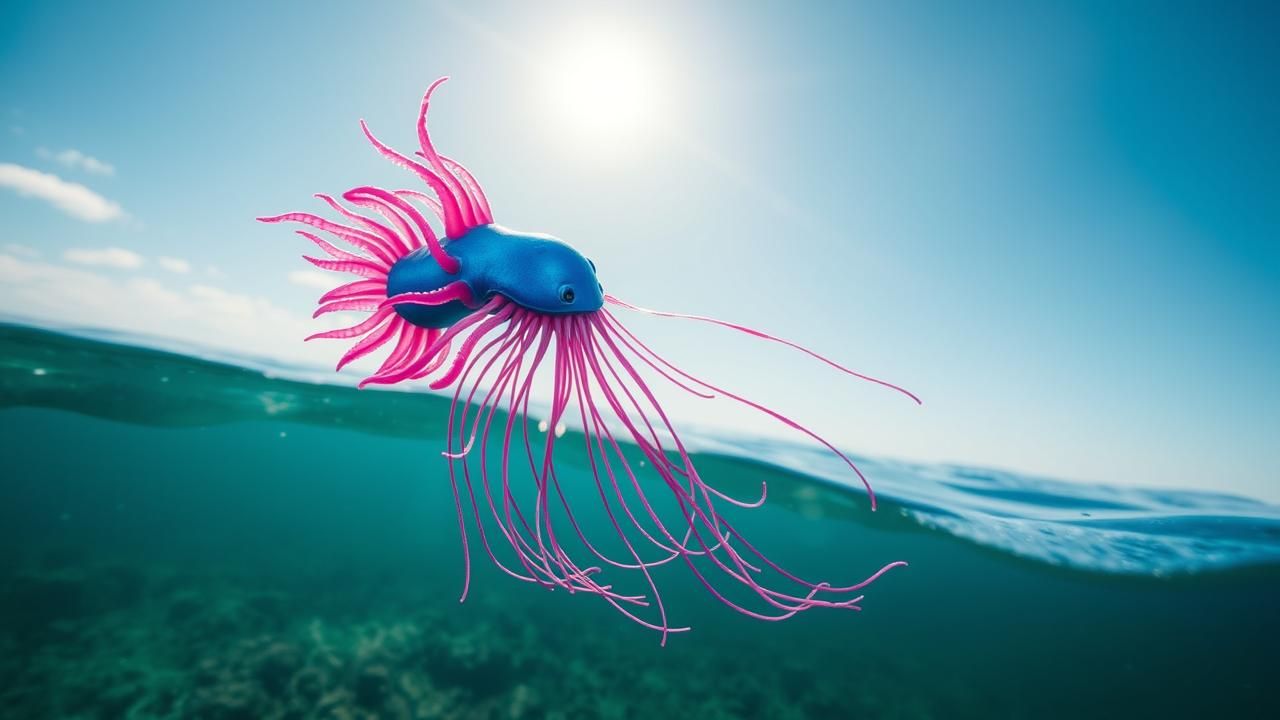

Comment reconnaître une physalie en mer ?

Le signe distinctif le plus visible est son flotteur, une sorte de voile bleu-azur translucide qui émerge de l’eau comme un petit ballon gonflé. Cette structure, qui peut mesurer jusqu’à 30 centimètres de long, lui sert de voile naturelle, poussée par les vents. Sous la surface, les tentacules s’étendent sur des dizaines de mètres — parfois jusqu’à 50 mètres — invisibles aux yeux non avertis. C’est là que réside le danger : ces filaments, fins comme des cheveux, sont tapissés de milliers de cnidocytes, des cellules microscopiques capables de libérer un venin neurotoxique en un dixième de seconde. Même une physalie échouée et apparemment morte peut continuer à injecter du venin pendant des jours.

Quels sont les effets d’un contact avec une physalie ?

Le venin de la physalie agit rapidement. Dès le contact, la douleur est décrite comme fulgurante, brûlante, parfois accompagnée de crampes musculaires, de nausées ou de vertiges. Sur la peau, les marques laissées par les tentacules forment des zébrures rouges, enflées, qui rappellent des coups de fouet. Dans les cas les plus graves, surtout chez les personnes allergiques ou lorsqu’une grande surface du corps est touchée, des complications cardiovasculaires ou respiratoires peuvent survenir.

Témoignage : quand la mer devient ennemie

Élodie Reynaud, biologiste marine originaire de La Rochelle, se souvient encore de sa rencontre avec une physalie lors d’un voyage de recherche aux Caraïbes. « Je nageais tranquillement à l’aube, loin des zones de baignade surveillées, quand j’ai senti une douleur aiguë sur mon bras gauche. J’ai d’abord cru à une piqûre d’insecte, mais en sortant de l’eau, j’ai vu des traces en spirale, comme des fils de téléphone brûlés sur ma peau. Mon bras a enflé en moins de dix minutes. » Élodie, pourtant habituée aux risques marins, reconnaît avoir paniqué. « J’ai eu la chance d’être accompagnée d’un collègue qui connaissait les premiers gestes. Il m’a empêchée de me rincer à l’eau douce, ce qui aurait été une catastrophe. »

Que faire en cas de piqûre par une physalie ?

La réaction immédiate est cruciale. Contrairement à une idée reçue, il ne faut surtout pas utiliser de l’eau douce, ni de l’alcool, ni même du vinaigre dans certains cas — cela peut activer les cnidocytes restants et libérer davantage de venin. Le protocole recommandé par les secouristes maritimes est précis et doit être suivi rigoureusement.

Les bons gestes à adopter

La première étape consiste à sortir de l’eau calmement, sans paniquer, pour éviter d’étendre le contact. Ensuite, il faut rincer la zone touchée avec de l’eau de mer, jamais de l’eau douce. Si des fragments de tentacules sont visibles, ils doivent être retirés à l’aide d’une pince ou d’une carte rigide (comme une carte de crédit), sans toucher directement la peau. Une fois les débris retirés, l’application de chaleur douce — entre 40 et 45°C — pendant 20 à 45 minutes peut aider à dégrader les toxines. En Australie, où les cas sont fréquents, les stations balnéaires disposent souvent de bassins d’eau chaude spécialement conçus pour cela.

Théo Mercier, sauveteur sur la côte de Gold Coast, explique : « On voit arriver des touristes qui ont essayé de se soigner avec du vinaigre ou de l’urine, comme ils l’ont lu sur internet. C’est une erreur. Le vinaigre peut être utile pour certaines méduses, comme la méduse-boîte, mais pour la physalie, il peut aggraver les lésions. »

Comment éviter une rencontre avec une physalie ?

La prévention reste la meilleure arme. La physalie suit les courants et les vents, et sa présence peut être imprévisible, mais certaines périodes sont plus à risque — notamment au printemps et en été, lorsque les eaux se réchauffent et que les vents d’ouest poussent les colonies vers les côtes.

Les signaux d’alerte à surveiller

Les drapeaux de baignade sont souvent utilisés pour signaler la présence de physalies : un drapeau bleu ou violet indique un danger biologique. En outre, les autorités locales peuvent diffuser des alertes via des applications ou des panneaux sur les plages. À Bali, par exemple, les pêcheurs locaux sont formés à repérer les physalies dès leur arrivée en mer et à alerter les stations de secours.

Lucas Ferreira, surfeur professionnel basé à Recife, au Brésil, témoigne : « Ici, on apprend dès l’enfance à regarder l’horizon. Si on voit des petites bulles bleues flotter, on ne rentre pas. On préfère perdre une session plutôt que de finir à l’hôpital. »

Le rôle des équipements de protection

Les combinaisons en néoprène, souvent utilisées par les plongeurs ou les surfeurs, offrent une certaine barrière contre les tentacules. Cependant, elles ne sont pas infaillibles : un simple contact sur une zone non couverte, comme le visage ou les mains, peut suffire à provoquer une réaction douloureuse. Des combinaisons spécifiques en lycra anti-piqûres, de plus en plus populaires en Australie, sont désormais proposées aux baigneurs, notamment aux enfants.

La physalie a-t-elle un rôle dans l’écosystème marin ?

Bien qu’elle soit redoutée par les humains, la physalie n’est pas un prédateur agressif. Elle dérive passivement, capturant plancton et petits poissons grâce à ses tentacules. Ce mode de vie en fait un indicateur écologique précieux : sa présence en masse peut signaler des déséquilibres dans la chaîne alimentaire, comme une surpopulation de proies ou des modifications de température des eaux.

Un animal fascinant, mal compris

Contrairement aux idées reçues, la physalie ne cherche pas à attaquer les humains. Elle réagit par défense, et la plupart des piqûres sont accidentelles. « Elle est souvent condamnée sans être comprise », regrette Élodie Reynaud. « C’est un exemple incroyable de coopération biologique. Chaque polype ne peut survivre seul, mais ensemble, ils forment un organisme capable de traverser des océans entiers. »

Des chercheurs de l’Université de Sydney étudient aujourd’hui les protéines du venin de physalie pour développer de nouveaux antivenins, mais aussi pour explorer des applications médicales, notamment dans le traitement de la douleur chronique. « Ce venin, aussi dangereux soit-il, contient des molécules très spécifiques qui pourraient un jour servir à bloquer certains récepteurs de la douleur », explique le Dr Alan Park, toxicologue marin.

Comment se renseigner avant de se baigner ?

Avant de plonger dans une mer inconnue, il est essentiel de consulter les bulletins locaux. De nombreux pays côtiers, comme l’Australie, l’Espagne ou le Mexique, disposent de systèmes de surveillance des espèces marines dangereuses. Certains hôtels ou clubs nautiques organisent même des briefings de sécurité pour les touristes.

Les programmes d’éducation marine

À Phuket, en Thaïlande, une ONG locale anime des ateliers pour les enfants et les familles, intitulés « Connaître pour mieux protéger ». « On leur montre des photos, on leur fait toucher des modèles en silicone de physalies, on leur apprend à reconnaître les signes », raconte Nira Sombat, éducatrice marine. « Depuis qu’on a lancé ce programme, les hospitalisations ont baissé de 40 % sur la plage de Patong. »

Conclusion : respecter la mer, c’est se protéger

La physalie n’est pas un monstre, mais un être vivant complexe, parfaitement adapté à son environnement. Son danger réside dans notre méconnaissance, pas dans son intention. En apprenant à l’identifier, à réagir en cas de piqûre et à respecter les signaux de l’environnement, on peut coexister avec elle sans en faire une menace permanente. La mer n’appartient pas aux humains, mais en comprenant ses habitants, on peut y trouver à la fois du plaisir et du respect.

FAQ

Peut-on mourir d’une piqûre de physalie ?

Les décès sont extrêmement rares, mais possibles, surtout en cas de réaction allergique sévère (anaphylaxie) ou si une grande surface du corps est touchée. La majorité des cas se résolvent avec des soins appropriés, sans séquelles graves.

Les physalies attaquent-elles les humains ?

Non. La physalie n’est pas agressive. Elle ne cherche pas à piquer les humains. Les contacts sont accidentels, généralement lorsque des baigneurs passent à travers ses tentacules invisibles.

Peut-on toucher une physalie échouée sur la plage ?

Non, jamais. Même morte ou desséchée, une physalie peut encore libérer du venin. Il est conseillé de ne pas la toucher et d’avertir les autorités locales pour qu’elle soit retirée en toute sécurité.

Existe-t-il un antivenin spécifique ?

Il n’existe pas d’antivenin universel contre la physalie, mais des traitements symptomatiques — antihistaminiques, analgésiques, corticoïdes — sont utilisés en cas de réactions sévères. La recherche continue pour développer des antidotes plus ciblés.

Les enfants sont-ils plus vulnérables ?

Oui, en raison de leur peau plus fine et de leur système immunitaire encore en développement, les enfants peuvent réagir plus violemment. Il est crucial de les surveiller en mer et de leur enseigner les risques dès le plus jeune âge.

A retenir

Quelle est la meilleure protection contre la physalie ?

La connaissance. Savoir reconnaître l’animal, éviter les zones à risque, et connaître les gestes de premiers secours est plus efficace que n’importe quel équipement. En cas de doute, sortez de l’eau, rincez avec de l’eau de mer, retirez les fragments, appliquez de la chaleur, et consultez un médecin.

Quel comportement adopter face à une physalie en mer ?

Ne pas paniquer. Sortir calmement de l’eau, éviter tout contact direct, et alerter les secours. Observer l’animal à distance, sans le toucher, peut aider les sauveteurs à identifier la cause de la piqûre.

Comment contribuer à la prévention collective ?

En partageant les informations, en respectant les consignes de sécurité, et en signalant les apparitions de physalies aux autorités locales. Chaque témoignage ou alerte peut sauver une vie.