En matière d’entretien de cheminée ou de poêle à bois, les solutions miracles ont la vie dure. Parmi elles, la bûche de ramonage suscite souvent des espoirs démesurés. Facile à utiliser, bon marché, elle promet un conduit propre sans effort. Pourtant, derrière cette simplicité apparente se cache un piège pour les propriétaires mal informés. Utilisée à mauvais escient, elle peut compromettre la sécurité du foyer, endommager l’installation et même annuler la couverture d’assurance en cas d’incendie. Pour y voir clair, il est essentiel de comprendre ses véritables limites, ses risques cachés, et surtout, comment l’intégrer intelligemment dans un entretien complet et responsable.

La bûche de ramonage peut-elle remplacer un ramonage professionnel ?

La réponse est claire : non. Malgré les affirmations parfois trompeuses sur les emballages, la bûche de ramonage n’est pas une alternative au ramonage mécanique. Elle agit par voie chimique, libérant des composés durant sa combustion qui ont pour effet de fragiliser les dépôts de suie et de créosote. Cela peut donner l’illusion d’un nettoyage efficace, mais en réalité, ces substances ne sont pas évacuées. Elles restent en partie accrochées aux parois du conduit, prêtes à se reconstituer ou à s’enflammer.

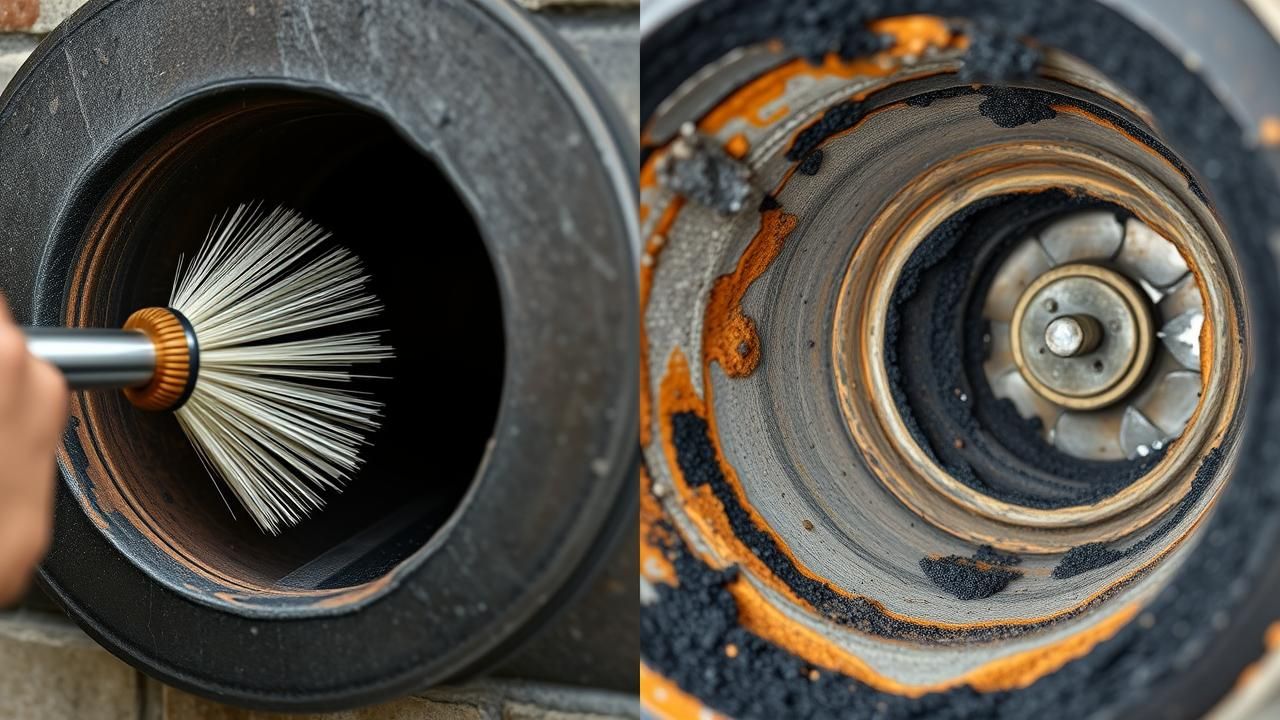

Julien Fournier, artisan ramoneur à Clermont-Ferrand depuis plus de quinze ans, le constate régulièrement : Je suis appelé chez des gens qui pensent avoir bien entretenu leur cheminée en brûlant une bûche chaque mois. Mais quand j’inspecte le conduit, je découvre des couches de créosote compacte, parfois sur plusieurs centimètres d’épaisseur. Ce n’est pas de la suie, c’est une véritable bombe à retardement.

Pourquoi le ramonage mécanique reste-t-il incontournable ?

Le ramonage mécanique consiste à introduire une brosse rigide dans le conduit, généralement depuis le bas ou le haut, pour gratter physiquement tous les résidus accumulés. Cette méthode permet d’atteindre les zones inaccessibles aux produits chimiques, comme les coudes ou les zones de turbulence. Elle est aussi la seule à garantir une élimination totale des dépôts inflammables.

En France, la loi est stricte : tout appareil de chauffage au bois doit faire l’objet d’un ramonage mécanique au moins une fois par an. Une deuxième intervention, chimique ou mécanique, est recommandée pour les installations très utilisées. Ce n’est pas une simple formalité , insiste Élodie Lefebvre, ingénieure en sécurité incendie. La créosote est extrêmement volatile. Une accumulation de quelques millimètres suffit à provoquer un feu de cheminée capable de dépasser les 1 000 °C.

La bûche de ramonage est-elle efficace contre les dépôts tenaces ?

Face à des conduits encrassés par des années d’utilisation, la bûche de ramonage montre rapidement ses limites. Elle peut agir sur les couches superficielles de suie, mais elle est impuissante contre la créosote solidifiée, surtout lorsqu’elle a été formée par une combustion incomplète due à un bois humide ou mal ventilé.

C’est ce qu’a découvert Thomas Ricci, propriétaire d’une maison ancienne dans le Périgord. J’utilisais du bois ramassé en forêt, pas toujours bien sec. Après deux hivers, j’ai eu une odeur bizarre, puis des fumées dans la pièce. Le ramoneur a trouvé un bouchon de créosote durcie sur plus d’un mètre de conduit. Il m’a dit que les bûches que j’utilisais n’avaient fait que grignoter la surface, sans toucher au cœur du problème.

Pourquoi les dépôts partiellement traités sont-ils dangereux ?

Un dépôt de créosote partiellement fragilisé par une bûche chimique peut se fissurer, mais il ne se détache pas uniformément. Des morceaux peuvent se détacher brusquement, obstruer une section du conduit ou tomber dans le foyer, provoquant un départ de feu violent. Pire encore, la chaleur intense peut faire évaporer les composés volatils de la créosote, créant une explosion de gaz inflammables à l’intérieur du conduit.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : près de 15 % des incendies domestiques liés au chauffage au bois sont causés par un mauvais entretien des conduits. Dans la majorité des cas, les victimes avaient recours à des bûches de ramonage, pensant ainsi s’acquitter de leur devoir.

La bûche de ramonage peut-elle endommager le conduit ?

Un danger méconnu des bûches de ramonage réside dans leur composition chimique. Certaines contiennent des sels métalliques, des composés sulfurés ou chlorés, qui, lors de la combustion, génèrent des acides comme l’acide chlorhydrique ou sulfurique. Ces substances, même en faible concentration, attaquent progressivement les parois des conduits métalliques, en particulier les tubages en acier inoxydable ou les anciens conduits en tôle.

J’ai vu des conduits perforés après seulement trois saisons d’utilisation de bûches chimiques , rapporte Julien Fournier. La corrosion commence discrètement, à l’intérieur, là où on ne voit pas. Puis, un jour, il y a une fuite de monoxyde de carbone. C’est là que ça devient critique.

Comment limiter les risques de corrosion ?

Pour prévenir ce phénomène, il est crucial de choisir des bûches de ramonage certifiées, à base de composés naturels comme le sulfate de sodium, et d’en limiter l’usage à une ou deux fois par an maximum. Encore mieux : les utiliser uniquement entre deux ramonages mécaniques, jamais en remplacement.

Un entretien régulier incluant une inspection visuelle par caméra permet de détecter les premiers signes de corrosion. Je conseille à mes clients de faire une inspection tous les deux ans , précise Élodie Lefebvre. Même sans problème apparent, c’est une assurance contre les surprises coûteuses.

L’utilisation de bûches de ramonage est-elle vraiment économique ?

À première vue, oui. Une bûche coûte entre 10 et 20 euros, contre 50 à 100 euros pour un ramonage professionnel. Mais cette économie est souvent illusoire. En cas d’incendie, les assureurs examinent scrupuleusement les preuves d’entretien. Si le ramonage mécanique annuel n’est pas attesté par un certificat signé d’un professionnel, la prise en charge des dégâts peut être refusée.

C’est ce qui est arrivé à Sophie et Marc Berthier, dans la Drôme. Notre poêle a pris feu un soir de grand froid. Les pompiers ont dit que c’était dû à un conduit mal entretenu. On avait pourtant utilisé des bûches tous les mois. Mais l’assurance a refusé de payer, car on n’avait pas de certificat de ramonage mécanique. On a dû refaire toute l’installation, ça nous a coûté plus de 4 000 euros.

Quels sont les coûts cachés d’un mauvais entretien ?

Au-delà des risques humains et matériels, les coûts d’un sinistre peuvent inclure : la remise en état de la structure, le relogement temporaire, la perte de biens personnels, et parfois des frais médicaux en cas d’intoxication au monoxyde de carbone. Sans compter les primes d’assurance qui peuvent exploser après un refus de prise en charge.

En revanche, un ramonage annuel bien fait, accompagné d’un certificat, protège non seulement le logement, mais renforce aussi la confiance de l’assureur. C’est un investissement de sécurité, pas une dépense , résume Thomas Ricci, désormais vigilant sur l’entretien de son installation.

Quelle stratégie d’entretien adopter pour être sûr et efficace ?

La solution la plus sûre et la plus durable consiste à adopter une approche combinée. La bûche de ramonage peut jouer un rôle utile, mais strictement secondaire : elle agit comme un entretien intermédiaire, entre deux ramonages mécaniques professionnels. Elle aide à maintenir la propreté du conduit, surtout si l’usage du poêle est intense.

Je recommande à mes clients de brûler une bûche une fois en milieu de saison , explique Julien Fournier. Cela détend les dépôts, facilite mon travail lors du ramonage, et prolonge la durée de vie du conduit. Mais c’est un complément, pas une solution.

Quelles bonnes pratiques faut-il suivre ?

- Planifier un ramonage mécanique au moins une fois par an, idéalement avant ou juste après la saison de chauffe.

- Utiliser une bûche de ramonage une à deux fois par an, jamais plus, et uniquement entre deux ramonages professionnels.

- Préférer un bois sec (moins de 20 % d’humidité) et bien fendu, stocké à l’abri depuis au moins deux ans.

- Conserver soigneusement le certificat de ramonage fourni par le professionnel : il est exigé par les assureurs et les services de contrôle.

- Faire inspecter le conduit tous les deux ou trois ans par caméra, surtout si l’installation date de plus de dix ans.

La bûche de ramonage : un allié ou un faux ami ?

En conclusion, la bûche de ramonage n’est ni un danger en soi, ni une solution miracle. C’est un outil d’entretien ponctuel, efficace dans un cadre précis. Elle peut aider à prévenir l’accumulation rapide de suie, mais elle ne dispense en aucun cas de l’intervention d’un professionnel. Ignorer cette nuance, c’est prendre le risque de compromettre la sécurité de son foyer, de perdre la couverture d’assurance, et de subir des dégâts bien plus coûteux que le prix d’un ramonage.

Comme le dit Élodie Lefebvre : La chaleur du feu est une source de bien-être, mais elle exige du respect. Entretenir sa cheminée, c’est aussi entretenir la paix d’esprit.

A retenir

La bûche de ramonage remplace-t-elle le ramonage mécanique ?

Non, elle ne le remplace pas. Elle agit de manière chimique pour fragiliser les dépôts, mais ne les élimine pas intégralement. Le ramonage mécanique, réalisé par un professionnel, reste indispensable pour un nettoyage complet et sécurisé.

Est-elle efficace contre la créosote ?

Elle a une efficacité limitée, surtout sur les couches épaisses et anciennes de créosote. Elle peut en attaquer la surface, mais ne parvient pas à déloger les dépôts compactés, qui restent un risque d’incendie.

Peut-elle endommager le conduit ?

Oui, certaines bûches contiennent des composés chimiques qui, en brûlant, produisent des acides capables de corroder les conduits métalliques. Cela peut réduire leur durée de vie et provoquer des fuites de gaz toxiques.

Est-ce une solution économique ?

À court terme, oui. Mais en cas de sinistre non couvert par l’assurance faute de ramonage mécanique, les coûts peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros. Le ramonage professionnel est un investissement de sécurité.

Comment l’utiliser de manière optimale ?

Comme complément au ramonage mécanique : une à deux fois par an, entre deux interventions professionnelles. Elle facilite l’entretien courant, mais ne dispense jamais du nettoyage physique complet par un ramoneur certifié.