Il fut un temps où les alchimistes, enfermés dans leurs laboratoires obscurs, passaient des nuits entières à chercher la pierre philosophale, convaincus qu’un jour, ils parviendraient à transformer le plomb en or. Aujourd’hui, ce rêve, longtemps considéré comme une chimère, prend une forme inattendue dans les profondeurs du Cern, près de Genève. Ce n’est pas un sorcier penché sur des fioles, mais une équipe internationale de physiciens, armée de détecteurs ultrasophistiqués, qui a réussi à accomplir ce que les alchimistes n’auraient osé imaginer : créer de l’or à partir de plomb. Bien sûr, cet or ne brille pas dans un coffre-fort, il n’est pas monnayable, et il disparaît presque aussitôt né. Pourtant, cette transmutation éphémère ouvre une brèche dans notre compréhension des lois fondamentales de la matière. À quoi ressemble cette alchimie moderne ? Et que signifie-t-elle pour l’avenir de la science ?

Comment le Cern a-t-il réussi à transformer du plomb en or ?

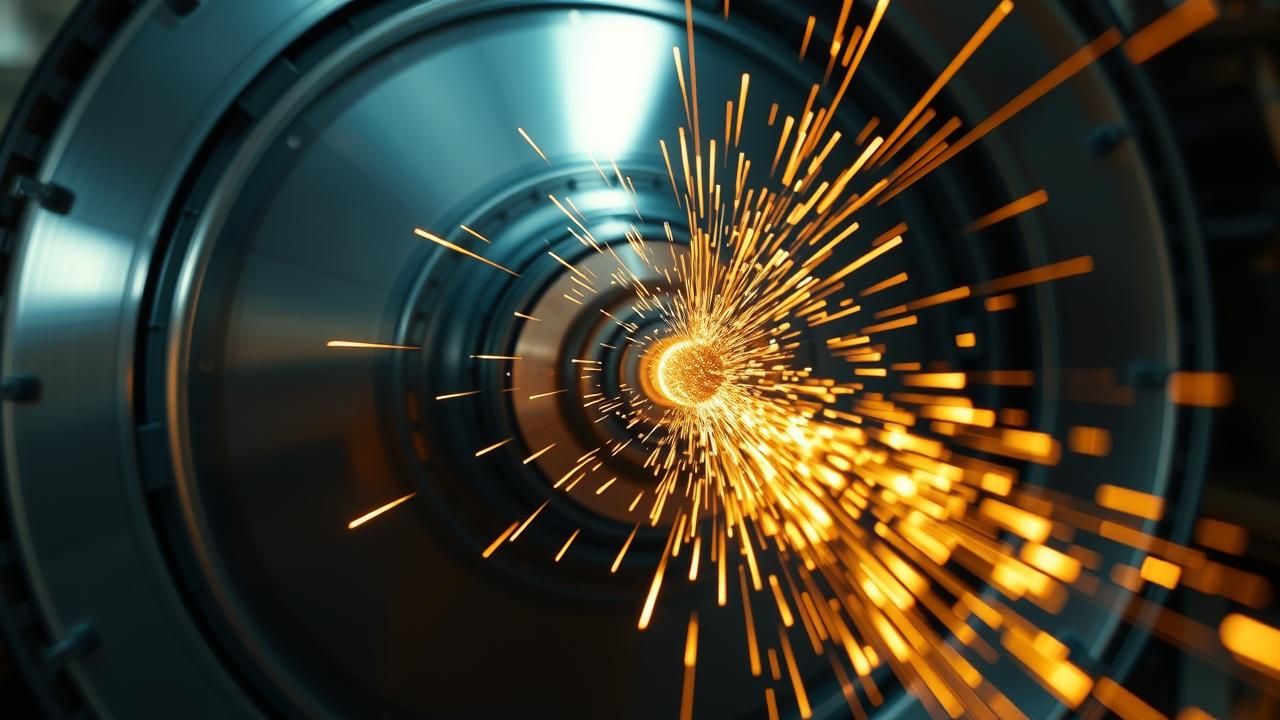

Le cœur de cette prouesse réside dans l’expérience Alice, l’un des quatre grands détecteurs du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Contrairement à d’autres expériences qui cherchent des particules exotiques ou testent le modèle standard, Alice s’intéresse aux collisions entre noyaux d’ions lourds, comme ceux du plomb. Lorsque ces noyaux sont accélérés à près de la vitesse de la lumière, des phénomènes extrêmes se produisent, rappelant ceux qui régnaient quelques microsecondes après le Big Bang.

Entre 2015 et 2018, les chercheurs ont observé des « quasi-collisions » : des noyaux de plomb se frôlent sans se percuter directement, mais leur champ électromagnétique intense libère des photons de très haute énergie. Ces photons, parfois appelés « photons virtuels », interagissent alors avec les protons du noyau cible. C’est là que la magie scientifique opère : trois protons sont éjectés du noyau de plomb, qui en contient normalement 82. En passant à 79 protons, l’atome devient… de l’or.

« C’est comme si deux trains de marchandises se croisaient à pleine vitesse sans se toucher, mais en projetant des étincelles capables de détacher des wagons », explique Camille Lefèvre, physicienne spécialisée en physique nucléaire à l’Institut de recherches fondamentales de Lyon. « Ces étincelles, ce sont les photons. Et les wagons, ce sont les protons. Ce qui est fascinant, c’est que ce processus est purement électromagnétique, sans interaction forte. »

Pourquoi cette transmutation est-elle si éphémère ?

L’or produit par Alice n’a rien de celui que l’on trouve dans les bijouteries. Il s’agit d’un isotope extrêmement instable, dont la durée de vie est de l’ordre de la nanoseconde. Il se désintègre presque instantanément en d’autres éléments, rendant toute récupération matérielle totalement impossible.

Entre 2015 et 2018, l’équipe a détecté environ 86 milliards de noyaux d’or. Une quantité impressionnante en nombre, mais en masse, cela représente seulement 29 picogrammes. « C’est moins qu’un grain de pollen », précise Yannick Dubois, chercheur au CNRS. « Même si on parvenait à stabiliser ces noyaux, il faudrait des milliards d’années de collisions continues pour produire un seul gramme. »

Pourtant, cette éphémérité n’enlève rien à la portée de la découverte. Ce n’est pas la matière produite qui compte, mais le mécanisme observé. « C’est la première fois qu’on voit une transmutation nucléaire purement électromagnétique à cette échelle », ajoute Dubois. « Cela confirme des théories datant des années 1930, mais jamais observées expérimentalement de manière aussi claire. »

Quelle est la valeur scientifique de cette découverte ?

Si l’on ne peut pas s’enrichir en or grâce au Cern, les retombées cognitives sont considérables. La transmutation du plomb en or n’est pas un aboutissement, mais une porte ouverte vers une meilleure compréhension des forces fondamentales.

En particulier, cette expérience valide des modèles de dissociation électromagnétique des noyaux. Ces modèles sont cruciaux pour simuler des phénomènes extrêmes, comme ceux qui se produisent dans les environnements stellaires ou lors des explosions de supernovae. « Dans les étoiles, les noyaux subissent des transformations complexes sous l’effet de rayonnements intenses », explique Camille Lefèvre. « Ce que nous observons au Cern nous aide à calibrer nos simulations astrophysiques. »

Un autre bénéfice réside dans la précision des mesures. En détectant les produits de désintégration des noyaux d’or, les chercheurs peuvent retracer le chemin inverse et comprendre exactement comment les protons ont été éjectés. « C’est comme reconstituer un accident de voiture à partir des débris », sourit Elias Karam, ingénieur en détection de particules. « Chaque trace dans nos détecteurs nous donne des indices sur les forces en jeu. »

Peut-on envisager des applications pratiques ?

À court terme, la réponse est non. Personne ne va miner du plomb pour le transformer en or dans un accélérateur de particules. Mais à plus long terme, les implications technologiques pourraient être significatives.

Dans le domaine médical, par exemple, les thérapies par hadronthérapie utilisent des faisceaux de particules pour cibler des tumeurs cancéreuses. Comprendre comment les noyaux réagissent à des champs électromagnétiques intenses pourrait permettre d’optimiser ces traitements, en réduisant les effets secondaires sur les tissus sains.

« On imagine des faisceaux de photons ultra-énergétiques capables de modifier spécifiquement certains noyaux dans les cellules tumorales », avance Nadia Benali, chercheuse en physique médicale à l’hôpital universitaire de Strasbourg. « Ce n’est pas de la science-fiction, mais cela demande des années de recherche. »

Dans l’industrie nucléaire, une meilleure compréhension des réactions de transmutation pourrait aussi permettre de repenser la gestion des déchets radioactifs. Certains éléments lourds, comme le plutonium ou l’américium, pourraient théoriquement être transformés en isotopes moins dangereux ou plus stables par des processus similaires.

Qu’est-ce que cette découverte nous apprend sur la matière ?

La transmutation du plomb en or rappelle une vérité fondamentale : la matière n’est pas figée. Elle est dynamique, malléable, et régie par des lois que nous commençons à peine à maîtriser. Chaque proton éjecté, chaque noyau transformé, nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce que signifie « être » un atome.

« On pensait que les noyaux étaient des objets compacts, presque monolithiques », observe Yannick Dubois. « Mais ces expériences montrent qu’ils peuvent réagir à des champs électromagnétiques comme des systèmes ouverts, sensibles à leur environnement. C’est une vision beaucoup plus nuancée de la matière. »

Cette découverte bouscule aussi la frontière entre les forces. La force électromagnétique, souvent considérée comme secondaire dans les interactions nucléaires, s’impose ici comme un acteur majeur. « Cela remet en question notre hiérarchie des forces », ajoute Elias Karam. « Peut-être que dans certaines conditions extrêmes, l’électromagnétisme joue un rôle que nous sous-estimions. »

Où va la physique des particules après cette avancée ?

L’expérience Alice n’est qu’un épisode dans une quête bien plus vaste. Le Cern prépare déjà la prochaine phase du LHC, avec des collisions encore plus énergétiques et des détecteurs plus sensibles. Les chercheurs espèrent observer d’autres transmutations, ou même des formes exotiques de matière, comme le plasma de quarks et de gluons dans des conditions encore jamais atteintes.

« Nous sommes à un moment clé », affirme Camille Lefèvre. « Chaque nouvelle donnée nous pousse à repenser nos modèles. Peut-être que dans dix ans, on parlera de cette expérience comme du moment où on a compris que la matière pouvait être sculptée par la lumière. »

Des projets internationaux, comme le Future Circular Collider (FCC), envisagent des accélérateurs de 100 kilomètres de circonférence. L’objectif ? Explorer des énergies telles qu’elles pourraient révéler des dimensions cachées, des particules supersymétriques, ou même des indices sur la nature de la matière noire.

Conclusion

La transformation du plomb en or par l’expérience Alice n’est pas une réalisation alchimique au sens traditionnel. Elle n’enrichira personne, ne changera pas l’économie mondiale, et ne remplacera pas les mines d’or. Mais elle change notre regard sur la matière. Elle montre que les frontières entre les éléments ne sont pas immuables, que la lumière peut modifier la structure même des noyaux, et que les lois de la physique permettent des transformations que nos ancêtres ne pouvaient qu’imaginer.

Cette découverte, aussi éphémère que l’or qu’elle produit, est un symbole puissant : la science ne cherche pas toujours à créer, mais souvent à comprendre. Et parfois, en comprenant, elle ouvre des portes que personne n’avait vues.

A retenir

Le plomb a-t-il vraiment été transformé en or au Cern ?

Oui, lors de collisions ultrapériphériques entre noyaux de plomb, l’expérience Alice a observé la formation temporaire de noyaux d’or, par éjection de trois protons. Cette transmutation, bien que réelle, produit un or extrêmement instable et éphémère.

Peut-on récupérer cet or ?

Non. L’or produit se désintègre en quelques nanosecondes. De plus, la quantité totale créée entre 2015 et 2018 est de 29 picogrammes, soit une masse totalement négligeable.

Quelle est l’utilité d’une telle découverte ?

L’intérêt n’est pas économique, mais scientifique. Elle permet de valider des modèles théoriques de dissociation électromagnétique des noyaux, avec des applications potentielles en astrophysique, en médecine nucléaire et en gestion des déchets radioactifs.

Comment les protons sont-ils éjectés du noyau de plomb ?

Lorsque deux noyaux de plomb se frôlent à très haute vitesse, leurs champs électromagnétiques intenses émettent des photons énergétiques. Ces photons interagissent avec le noyau cible et peuvent éjecter des protons, modifiant ainsi sa composition et le transformant en un autre élément, comme l’or.

Cette découverte remet-elle en cause la chimie classique ?

Non, elle ne remet pas en cause les principes de base de la chimie. Elle s’inscrit dans le domaine de la physique nucléaire, où les transformations d’éléments sont possibles sous des conditions extrêmes, très différentes des réactions chimiques classiques.