À partir du 30 septembre 2025, un changement réglementaire majeur va bouleverser la gestion des espaces agricoles et privés en France : toute clôture électrique installée sans autorisation préalable devra être retirée sous peine d’amendes importantes. Cette mesure, loin d’être anodine, touche des milliers de propriétaires, notamment des agriculteurs qui, depuis des années, ont recours à ces dispositifs pour protéger leurs terres. Si les autorités invoquent la sécurité publique et la préservation de la faune, les impacts sur le terrain soulèvent de nombreuses inquiétudes. Entre contraintes administratives, coûts imprévus et menaces sur les récoltes, les acteurs concernés doivent désormais s’adapter rapidement à une nouvelle réalité. Témoignages, analyses et pistes de solutions s’entrecroisent pour éclairer ce tournant réglementaire.

Pourquoi une telle réglementation est-elle mise en place ?

Le gouvernement français justifie cette nouvelle obligation par deux enjeux fondamentaux : la sécurité des personnes et la protection de l’environnement. Les clôtures électriques, bien que largement utilisées dans les zones rurales, ont souvent été installées de manière informelle, sans respecter les normes de tension, de signalisation ou de positionnement. Dans certains cas, elles ont causé des accidents impliquant des promeneurs, des enfants ou des animaux domestiques. Par ailleurs, leur présence non régulée dans des zones sensibles, comme les espaces naturels ou les zones de passage de la faune sauvage, a conduit à des morts ou des blessures chez les espèces protégées.

Les services de l’État soulignent également un manque de transparence dans les installations. « Il est impossible de faire des contrôles efficaces quand on ignore combien de clôtures existent, où elles sont placées, et si elles respectent les normes », explique un ingénieur du ministère de la Transition écologique. La réglementation vise donc à imposer une déclaration obligatoire, accompagnée d’un contrôle technique, pour garantir que chaque dispositif réponde aux exigences de sécurité, notamment en matière de signalisation visible, de tension limitée et de mise hors tension en cas de défaillance.

Quelles sont les conséquences pour les agriculteurs ?

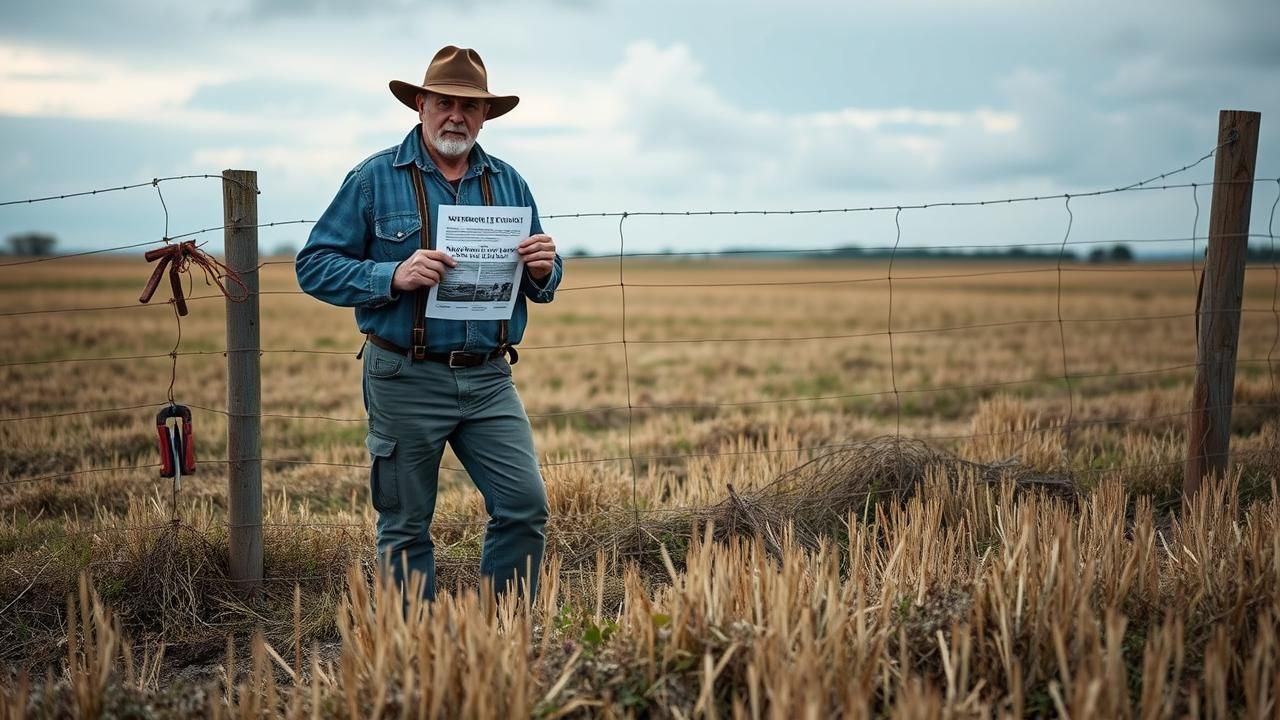

Pour de nombreux exploitants, cette mesure représente un choc économique et organisationnel. Parmi eux, Julien Moreau, maraîcher dans le Calvados, a vu sa ferme devenir un cas d’école. Depuis 2014, il utilise des clôtures électriques pour repousser les sangliers qui menacent ses cultures de légumes. « Chaque automne, on perdait jusqu’à 30 % de nos récoltes. Les clôtures ont été une solution efficace, peu coûteuse, et respectueuse des animaux puisqu’elles ne tuent pas, elles dissuadent », raconte-t-il, les mains encore pleines de terre après une journée de travail.

Mais aujourd’hui, Julien doit faire face à un dilemme : retirer les clôtures ou entamer une procédure d’autorisation complexe, qui inclut des études d’impact, des plans cadastrés et des frais de dossier. « Je ne suis pas juriste, je suis agriculteur. Remplir des formulaires pendant des heures, payer des experts pour des diagnostics, c’est du temps et de l’argent que je n’ai pas. Et si je ne fais rien, l’amende peut atteindre plusieurs milliers d’euros. C’est une pression énorme », confie-t-il, visiblement tendu.

Il n’est pas seul. À travers le pays, des dizaines d’agriculteurs dans des régions comme les Landes, l’Ardèche ou l’Allier se retrouvent dans la même situation. Certains ont déjà commencé à démonter leurs installations, tandis que d’autres espèrent un report de la date butoir ou des aides publiques pour se mettre en conformité.

Quel est le coût réel de la mise aux normes ?

Les estimations varient selon la taille des exploitations, mais les coûts peuvent rapidement s’envoler. Une demande d’autorisation peut coûter entre 200 et 800 euros, selon les départements. À cela s’ajoutent les frais d’ingénierie, de vérification électrique, et parfois la nécessité de modifier les installations existantes pour les rendre conformes. Pour une exploitation moyenne, le budget total peut atteindre 3 000 euros, sans compter le temps passé à gérer la paperasse.

En parallèle, le retrait pur et simple des clôtures n’est pas non plus une solution anodine. Il faut démonter les poteaux, retirer les fils, et parfois remettre en état des zones endommagées. Sans compter que, dans certains cas, les terrains deviennent immédiatement vulnérables. « On n’a pas le choix : on protège soit son budget, soit ses cultures. Mais on ne peut pas faire les deux », résume Élodie Fournier, éleveuse de moutons en Haute-Loire.

Quelles alternatives existent pour protéger les exploitations ?

Face à ce dilemme, de plus en plus d’agriculteurs cherchent des solutions de substitution. Les clôtures physiques en bois ou en métal, bien que plus coûteuses à l’installation, ne nécessitent pas d’autorisation électrique et peuvent être tout aussi efficaces, surtout si elles sont hautes et solidement ancrées. « J’ai testé une clôture en grillage renforcé l’année dernière. Elle a tenu contre les cerfs, mais elle a été coûteuse : 15 000 euros pour 800 mètres. Et il faut la maintenir régulièrement », témoigne Karim Belkacem, éleveur en Ardèche.

D’autres exploitations expérimentent des méthodes naturelles ou technologiques. Les répulsifs à base de phéromones, les systèmes de détection par capteurs infrarouges, ou encore les clôtures acoustiques qui émettent des sons à intervalles réguliers sont testés dans certaines régions. À Saint-Brieuc, une coopérative maraîchère a mis en place un système de surveillance nocturne avec caméras thermiques et alarmes connectées. « Ce n’est pas parfait, mais ça nous permet d’intervenir en temps réel quand un animal approche », explique Camille Le Guen, coordinatrice du projet.

Les solutions collectives ont-elles un avenir ?

Un mouvement de mutualisation commence à émerger. Dans le Gers, plusieurs agriculteurs ont uni leurs efforts pour financer une clôture collective périmétrique, couvrant plusieurs exploitations à la fois. Cette approche réduit les coûts unitaires et permet une gestion centralisée. « On a monté un syndicat de défense contre les sangliers. On a obtenu une subvention régionale de 40 % sur le projet. C’est un modèle qui pourrait inspirer d’autres territoires », affirme Antoine Roche, président du groupement.

Des collectivités locales s’impliquent aussi. Dans le Loiret, la communauté de communes a lancé un programme d’aide à la transition, proposant des accompagnements administratifs et des prêts à taux zéro pour les installations conformes. « Il ne s’agit pas de pénaliser les agriculteurs, mais de les accompagner vers des pratiques durables », précise Maëlle Dubois, élue en charge de l’environnement.

Comment se mettre en conformité avant la date butoir ?

La première étape pour tout propriétaire de clôture électrique est de vérifier si son installation est déclarée. Depuis 2023, une base nationale des clôtures électriques est en cours de constitution. Les propriétaires doivent déposer une demande auprès de la mairie ou de la DDT (Direction départementale des territoires), accompagnée d’un plan de situation, d’une description technique du dispositif et d’un justificatif de conformité électrique.

Les installations déjà existantes bénéficient d’une période transitoire, mais elles doivent être mises aux normes d’ici le 30 septembre 2025. Passé cette date, les services de contrôle pourront dresser des procès-verbaux, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 750 euros par infraction, voire davantage en cas de récidive ou de danger avéré. Les agents des DDT, accompagnés parfois de gendarmes ou de techniciens de l’environnement, mèneront des campagnes d’inspection ciblées, notamment dans les zones sensibles.

Quelles démarches concrètes doivent être entreprises ?

Il est recommandé de contacter rapidement les services départementaux pour obtenir un guide spécifique à sa région. Chaque département peut avoir des règles supplémentaires, notamment en zone Natura 2000 ou en bordure de sentiers de randonnée. Des associations comme la FNSEA ou la Confédération paysanne proposent désormais des ateliers d’information, où des juristes et des techniciens aident les agriculteurs à remplir leurs dossiers.

En outre, des entreprises spécialisées dans les clôtures agricoles proposent des audits de conformité. Pour une centaine d’euros, elles inspectent l’installation, mesurent la tension, vérifient la signalisation et établissent un rapport utilisable dans la demande d’autorisation. « C’est un investissement utile. Mieux vaut payer maintenant que risquer une amende plus tard », conseille Léa Marchand, technicienne en agroéquipement.

Quel avenir pour la gestion des espaces ruraux ?

Cette réglementation s’inscrit dans une tendance plus large : la réinvention de la cohabitation entre agriculture, nature et population. La pression croissante des animaux sauvages, due à l’expansion des populations de cervidés et de sangliers, oblige à repenser les méthodes de protection. Mais cette réflexion doit intégrer à la fois l’efficacité, la durabilité et l’équité.

Des voix s’élèvent pour demander une politique plus globale. « Il faut réguler les clôtures, oui, mais aussi gérer les populations animales en amont. Et soutenir les agriculteurs qui subissent les conséquences de l’absence de politique de chasse coordonnée », plaide Julien Moreau. D’autres appellent à une harmonisation des règles à l’échelle nationale, pour éviter les disparités régionales qui compliquent la compréhension et l’application de la loi.

Conclusion

La réglementation sur les clôtures électriques, effective à partir de septembre 2025, marque un tournant dans la gestion des espaces agricoles. Si elle répond à des impératifs légitimes de sécurité et d’écologie, elle impose aussi des charges nouvelles à des agriculteurs déjà sous pression. Le défi, désormais, est double : se conformer à la loi tout en préservant la viabilité des exploitations. La solution ne réside pas uniquement dans la déclaration ou le retrait des clôtures, mais dans l’adoption de stratégies globales, innovantes et solidaires. Entre accompagnement public, mutualisation des ressources et recherche de solutions alternatives, l’avenir de la protection des terres rurales se construit pas à pas, avec pragmatisme et responsabilité.

FAQ

Qu’est-ce qu’une clôture électrique selon la nouvelle réglementation ?

Une clôture électrique est un dispositif constitué de fils conducteurs reliés à un générateur de courant pulsé, utilisé pour empêcher le passage d’animaux ou de personnes. Elle est considérée comme telle même si la tension est faible, dès lors qu’elle produit un effet dissuasif par décharge.

Dois-je déclarer une clôture électrique installée sur un terrain privé ?

Oui, quelle que soit la nature du terrain (privé, agricole, forestier), toute clôture électrique doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents, sauf si elle est située à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un espace entièrement clos et sécurisé.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la réglementation ?

Les infractions peuvent entraîner des amendes forfaitaires de 350 à 750 euros, majorées en cas de récidive ou de danger avéré pour les personnes ou la faune. En outre, les autorités peuvent ordonner le retrait immédiat de l’installation.

Existe-t-il des aides financières pour se mettre en conformité ?

Des aides peuvent être disponibles au niveau régional ou départemental, notamment dans les zones fortement impactées par la faune sauvage. Il est conseillé de se renseigner auprès des chambres d’agriculture ou des collectivités locales.

Les clôtures électriques sont-elles interdites dans les zones naturelles ?

Elles sont strictement encadrées dans les zones Natura 2000, les réserves naturelles ou les espaces boisés fréquentés par le public. Leur installation y est souvent interdite, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par un risque avéré.

A retenir

Quelles sont les dates clés à ne pas manquer ?

Le 30 septembre 2025 est la date limite pour déclarer ou retirer toute clôture électrique non autorisée. Les contrôles s’intensifieront dans les mois précédents, notamment en zones à risque.

Quels documents sont nécessaires pour la déclaration ?

Un plan de situation, une description technique du générateur et des fils, un certificat de conformité électrique, et parfois une étude d’impact environnemental, selon la localisation de la clôture.

Peut-on continuer à utiliser une clôture électrique après l’avoir déclarée ?

Oui, à condition qu’elle respecte les normes de sécurité, soit correctement signalée (panneaux jaunes et noirs), et fasse l’objet d’un entretien régulier attesté par un technicien agréé.