La découverte d’un gisement de pétrole lourd sous les terres de la Creuse, estimé à près de 9 milliards d’euros, a fait l’effet d’un séisme dans cette région paisible du centre de la France. Jusqu’alors connue pour ses paysages verdoyants, ses élevages bovins et son rythme de vie lent, la Creuse entre brutalement dans une nouvelle ère. Ce trésor enfoui, révélé par des prospections géologiques menées dans le cadre d’un projet énergétique marginal, a transformé du jour au lendemain l’économie locale, bouleversé les vies des habitants et attiré l’attention de puissants investisseurs. Mais derrière l’euphorie financière, se profile une question cruciale : comment concilier développement économique et préservation d’un territoire fragile ?

Qu’est-ce que ce gisement signifie pour la Creuse ?

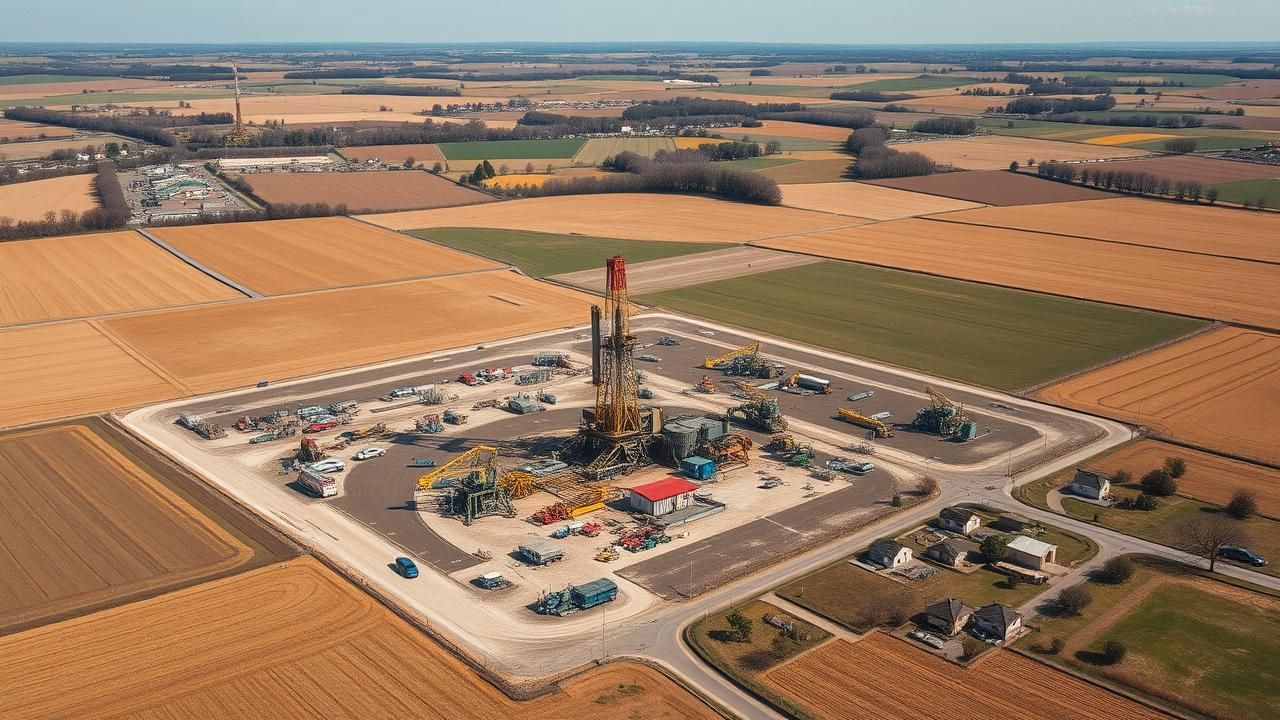

Le gisement, localisé près de la commune de Lavaud, s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés et contient une importante réserve de pétrole lourd, un hydrocarbure plus visqueux que le pétrole classique, qui nécessite des techniques d’extraction spécifiques. Selon les premières estimations de l’Agence nationale des ressources souterraines, le volume exploitable pourrait représenter l’équivalent de plusieurs années de consommation nationale. Pour une région marquée par la désindustrialisation et l’exode rural, cette manne apparaît comme une opportunité historique.

Le maire de Lavaud, Jean-Luc Maréchal, a été l’un des premiers informés. « Nous avons reçu la nouvelle un mardi matin, pendant le conseil municipal. Au départ, on a cru à une erreur. Puis les experts sont venus, les relevés ont été confirmés… Et là, tout a changé », raconte-t-il. Pour lui, cette découverte est à la fois une chance et une charge : « On ne peut pas ignorer ce que cela pourrait apporter à nos jeunes, à nos services publics, à nos routes. Mais on ne peut pas non plus se laisser aveugler par l’argent. Notre patrimoine naturel, c’est tout ce qu’on a. »

Comment les prix immobiliers ont-ils réagi ?

En l’espace de 72 heures, le marché immobilier creusois a été métamorphosé. Les terrains agricoles, vendus quelques centaines d’euros l’hectare, se négocient désormais à des tarifs multipliés par trois, voire par cinq dans les zones proches du gisement. À Guéret, la préfecture, les agences immobilières ont vu leur activité exploser. Sylvie Fontaine, fondatrice de l’agence « Terres du Centre », témoigne : « Je reçois des appels de Londres, de Dubaï, de Genève. Des fonds d’investissement proposent des offres cash, sans visite. Certains acquéreurs ne veulent même pas voir les lieux – ils achètent au mètre carré, comme si c’était du bitcoin. »

Les habitants, souvent âgés ou agriculteurs, se retrouvent confrontés à des choix inédits. Certains voient là une retraite anticipée, d’autres redoutent de perdre leur autonomie. « Un homme de 82 ans m’a dit : “Je n’ai jamais eu de compte en banque à six chiffres. Maintenant, on me propose de vendre ma ferme pour 800 000 euros. Mais c’est là que j’ai grandi, que j’ai enterré mes parents”, confie Sylvie Fontaine. Ce n’est plus une transaction immobilière, c’est une affaire de transmission. »

Quel impact sur les habitants de la région ?

Marc Dubois, éleveur de vaches limousines depuis trente ans, incarne cette tension entre opportunité et attachement. À 54 ans, il vit avec sa femme Céline et leurs deux enfants dans une ferme transmise de génération en génération. Depuis l’annonce, des sociétés pétrolières et des promoteurs immobiliers lui rendent visite presque quotidiennement.

« La dernière fois, ils étaient trois, en costume, avec une tablette. Ils m’ont dit : “On vous donne 1,2 million pour vos 35 hectares. Vous signez, et dans trois mois, vous êtes à la retraite.” J’ai ri, mais après, je me suis assis dans la grange, et j’ai pleuré », raconte Marc, la voix serrée. « Céline voudrait qu’on parte, qu’on achète une maison au bord de la mer. Moi, je ne sais pas. Ce terrain, c’est mon père qui l’a labouré, mon grand-père avant lui. Si je vends, qu’est-ce que je laisse à mes enfants ? Des souvenirs ou un avenir ? »

Ce sentiment de perte potentielle traverse toute la communauté. À Lavaud, des réunions publiques ont été organisées, où les habitants expriment leurs craintes : surpopulation, hausse des loyers, dégradation des paysages, pollution. « On ne veut pas devenir une ville dortoir pour ingénieurs pétroliers », lance une habitante lors d’un débat local.

Quels changements sociaux et économiques s’annoncent ?

Le flux d’investissements attire déjà des entreprises de forage, des ingénieurs, des techniciens. Des chantiers préparatoires ont commencé, avec la construction de routes secondaires et de zones logistiques. Le conseil départemental a annoncé un plan d’urgence pour moderniser les écoles, les hôpitaux et les réseaux de communication.

Des emplois sont créés, mais pas toujours accessibles aux locaux. « On recrute des foreurs avec dix ans d’expérience en Alberta ou au Texas. Ce ne sont pas des postes que nos jeunes peuvent occuper sans formation », explique Thomas Léger, directeur d’un cabinet de recrutement basé à Limoges. Pourtant, des formations accélérées sont en cours de mise en place avec Pôle Emploi et des écoles d’ingénieurs. « On parle de 500 emplois directs sur cinq ans, et probablement autant en indirect », précise-t-il.

Le risque, selon certains, est une dualité sociale : d’un côté, une élite technique et mobile, de l’autre, une population locale déracinée ou marginalisée. « On a vu ça en Bretagne avec les usines agroalimentaires, ou en Alsace avec les pétrochimistes. Le développement économique ne profite pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin », alerte Lucie Berthier, sociologue spécialisée dans les territoires ruraux.

Quels sont les risques environnementaux ?

La Creuse abrite des zones Natura 2000, des cours d’eau classés, et une biodiversité encore préservée. L’extraction de pétrole lourd, souvent réalisée par des techniques comme la fracturation ou le forage thermique, inquiète fortement les écologistes. Claire Moreau, biologiste et coordinatrice du collectif « Terre Vivante », est catégorique : « Ce type d’extraction consomme énormément d’eau, produit des rejets toxiques et peut contaminer les nappes phréatiques. On parle d’un territoire qui vit encore à l’ancienne – sans pollution de l’air, sans bétonnage massif. Tout cela peut disparaître en quelques années. »

Elle cite l’exemple de l’Alberta au Canada, où l’extraction de pétrole lourd a transformé des forêts entières en zones industrielles, avec des conséquences durables sur la faune et les communautés autochtones. « On ne veut pas de ça ici. La nature, c’est notre richesse première. »

Quelles mesures sont prises pour encadrer l’extraction ?

Le gouvernement a annoncé un cadre réglementaire strict. Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des collectivités locales, d’experts environnementaux et de citoyens, a été mis en place. L’extraction ne pourra débuter qu’après une évaluation environnementale stratégique, et uniquement si des technologies bas carbone sont utilisées.

Des solutions comme l’injection de vapeur assistée par solvant (SA-SAGD), moins consommatrice d’eau et d’énergie, sont à l’étude. « On ne fera pas comme dans les années 70, quand on creusait partout sans se poser de questions », affirme le préfet de la région, lors d’une conférence de presse. « Ici, chaque forage devra être justifié, surveillé, et réversible si nécessaire. »

Des garanties financières devront également être déposées par les entreprises pour couvrir les coûts de remise en état du territoire en fin d’exploitation. « Le principe est clair : pas d’exploitation sans plan de reconversion du site », ajoute-t-il.

La Creuse peut-elle maîtriser son avenir ?

La question centrale reste celle du contrôle. Qui décide ? Qui profite ? Qui assume les conséquences ? Marc Dubois, après des semaines de réflexion, a pris une décision : il ne vendra pas. « J’ai refusé l’offre. Je vais louer une petite parcelle pour les travaux, mais la ferme, elle reste. Peut-être qu’on développera une activité complémentaire, un élevage bio, un gîte rural. Mais on ne quittera pas. »

Il n’est pas seul. Un collectif d’agriculteurs a vu le jour, « Creuse Demain », qui milite pour une exploitation encadrée, un fonds de développement local alimenté par une taxe sur les bénéfices pétroliers, et la création d’un statut de « territoire d’intérêt écologique prioritaire ».

« On ne demande pas à être riches du jour au lendemain, explique Marc. On demande à décider de notre avenir. Si l’argent arrive, qu’il serve à améliorer nos vies, pas à les détruire. »

Conclusion

La découverte du gisement de pétrole en Creuse est un événement sans précédent, à la croisée de l’économie, de l’environnement et de l’identité territoriale. Elle offre une chance de relance pour une région longtemps oubliée, mais elle impose des choix difficiles. Entre la tentation de l’enrichissement rapide et la nécessité de préserver un mode de vie, les habitants sont appelés à devenir les architectes d’un avenir durable. Leur voix, leurs valeurs, leur résilience seront les clés d’un développement qui ne sacrifie ni la terre ni les hommes.

A retenir

Quelle est la valeur estimée du gisement découvert en Creuse ?

Le gisement de pétrole lourd découvert près de Lavaud est évalué à environ 9 milliards d’euros, selon les premières estimations des autorités géologiques.

Comment les prix immobiliers ont-ils évolué après l’annonce ?

Les prix des terrains et des maisons dans les zones proches du gisement ont triplé en quelques jours, attirant des investisseurs nationaux et internationaux en nombre.

Quels sont les principaux risques environnementaux liés à l’extraction ?

L’extraction de pétrole lourd peut entraîner une forte consommation d’eau, une pollution des sols et des nappes phréatiques, ainsi qu’une dégradation des écosystèmes locaux, notamment dans les zones protégées.

Quelles garanties sont mises en place pour protéger la région ?

Un comité de suivi a été institué, une évaluation environnementale est requise, et seules des technologies respectueuses de l’environnement seront autorisées. De plus, des fonds de remise en état devront être provisionnés par les exploitants.

Les habitants peuvent-ils refuser la vente de leurs terres ?

Oui, les propriétaires fonciers conservent leur droit de refus. Certains, comme Marc Dubois, choisissent de ne pas vendre pour préserver leur mode de vie et leur héritage familial.