Une lueur inattendue sur les mystères du passé vient d’illuminer les montagnes pyrénéennes. Dans ces vallées où la nature impose son rythme, une poignée de passionnés a mis au jour un secret enfoui depuis des millénaires. Cette révélation ne dit pas seulement notre histoire : elle réenchante notre rapport au monde et à ceux qui l’ont traversé avant nous.

Comment cette grotte oubliée a-t-elle été redécouverte ?

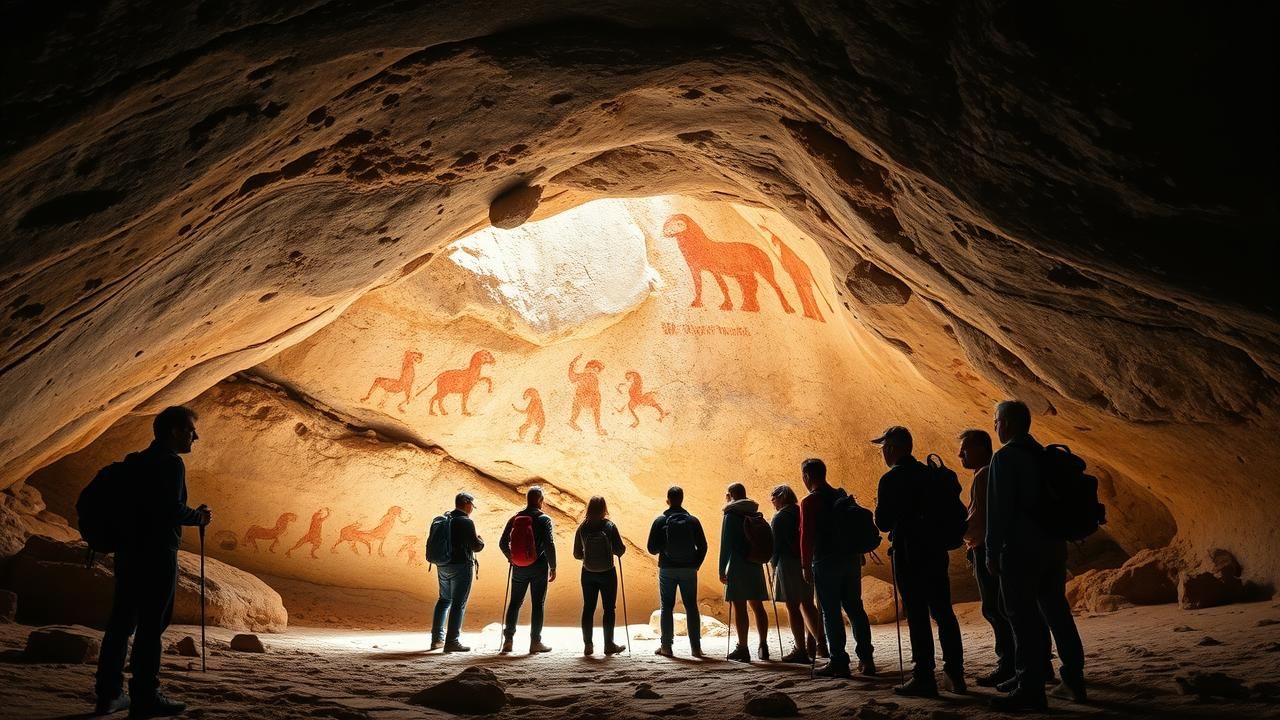

Le destin aime parfois se jouer des chemins balisés. C’est ce qu’ont découvert Nolwenn Kerbrat et ses compagnons d’aventure ce jour de mai où l’orage les a poussés hors des sentiers battus. « On cherchait juste un surplomb pour attendre que l’averse passe, confie-t-elle, les yeux encore brillants d’étonnement. La paroi humide a reflété nos lampes frontales d’une manière étrange. En nous approchant, les contours sont apparus – un cheval cabré, puis une scène de chasse… » Son récit, entrecoupé de silences émus, fait comprendre l’ampleur du choc ressenti par ces randonneurs aguerris.

L’instant où tout bascule

Parmi eux, Théo Vignal, étudiant en géologie, décrit avec précision ces minutes suspendues : « J’ai d’abord pensé à des graffitis contemporains. Mais la patine des pigments, leur intégration dans la roche… Mon cœur battait à se rompre en réalisant qu’aucune main moderne n’avait tracé ces lignes. » Son témoignage rappelle que les grandes découvertes naissent souvent de ce mélange de hasard et de regard exercé.

Pourquoi ces peintures bouleversent-elles nos connaissances ?

Les analyses préliminaires menées par le professeur Alain Dumas, spécialiste de l’art pariétal, laissent entrevoir une temporalité vertigineuse. « La stylisation des bisons et la présence de signes géométriques parallèles à ceux de Lascaux suggèrent une datation entre 17 000 et 15 000 ans avant notre ère, précise-t-il. Mais certaines techniques d’estompage évoquent des influences plus méridionales. » Cette singularité ouvre de fascinantes perspectives sur les échanges culturels durant le Magdalénien.

Une bibliothèque de pierre

Parmi les trésors répertoriés, une scène intrigante attire particulièrement l’attention. Louane Bettini, conservatrice du patrimoine, s’émerveille : « Voir figés côte à côte un auroch blessé et ce qui semble être une divinité anthropozoomorphe… Cela pourrait radicalement modifier notre compréhension des systèmes de croyances préhistoriques. » Ces images, bien plus que de simples représentations, forment un langage silencieux qui attend encore son Champollion.

Quels dispositifs pour protéger ce patrimoine fragile ?

Déjà, une course contre la montre s’est engagée. « Chaque souffle humain, chaque variation d’humidité menace ces pigments vieux comme le monde », alerte Mathis Garnier, responsable de la cellule d’urgence du ministère de la Culture. Un sas climatique et un système de monitoring high-tech seront installés sous quinze jours, tandis que l’accès reste strictement réservé aux scientifiques équipés de combinaisons stériles.

Le paradoxe touristique

Le maire de la commune voisine, Florian Castel, mesure l’enjeu économique : « Cette grotte pourrait attirer 50 000 visiteurs annuels. Mais comment concilier développement local et préservation ? » Le projet de fac-similé, évoqué lors d’une réunion houleuse avec les habitants, ne fait pas l’unanimité. Comme le résume Clara Estève, propriétaire du gîte Les Édelweiss : « Les gens veulent ressentir l’authentique. À nous d’inventer des solutions intelligentes. »

À retenir

Qui a découvert la grotte ?

Un groupe de cinq randonneurs mené par Nolwenn Kerbrat, lors d’une randonnée improvisée pour échapper à un orage soudain dans les Pyrénées ariégeoises.

Quelle est l’importance scientifique de ces peintures ?

Elles présentent des caractéristiques uniques mêlant influences nordiques et ibériques, suggérant d’anciens réseaux d’échanges culturels au Paléolithique supérieur.

Le public pourra-t-il visiter le site ?

Pas avant plusieurs années d’études. Un espace muséal reproduisant la grotte à l’identique est à l’étude, combinant technologies immersives et artefacts découverts sur place.

Conclusion

Cette grotte pyrénéenne, surgie de l’oubli par le plus grand des hasards, nous rappelle avec humilité que notre territoire recèle encore des mystères insondables. Entre préservation et transmission, между science et émotion, son histoire ne fait que commencer. Comme le murmure Nolwenn en repensant à sa découverte : « Nous pensions marcher sur un simple chemin de montagne. En réalité, nous foulions les pages d’un livre écrit il y a des siècles, et dont nous venons à peine d’entrouvrir la couverture. »