Chaque année, des milliers de Français se retrouvent confrontés à un dilemme douloureux : comment concilier leurs obligations professionnelles avec la prise en charge d’un proche âgé ou malade ? Entre fatigue, sentiment de culpabilité et pression sociale, les aidants familiaux naviguent dans un labyrinthe de contraintes invisibles. Pourtant, des solutions existent, des droits sont reconnus, et des personnes témoignent avec force de leur parcours, révélant à la fois les failles du système et les leviers d’amélioration. À travers des récits authentiques, des données concrètes et des analyses approfondies, cet article explore les réalités du quotidien des aidants, les dispositifs disponibles, et les pistes d’évolution pour mieux les soutenir.

Qui sont les aidants familiaux en France aujourd’hui ?

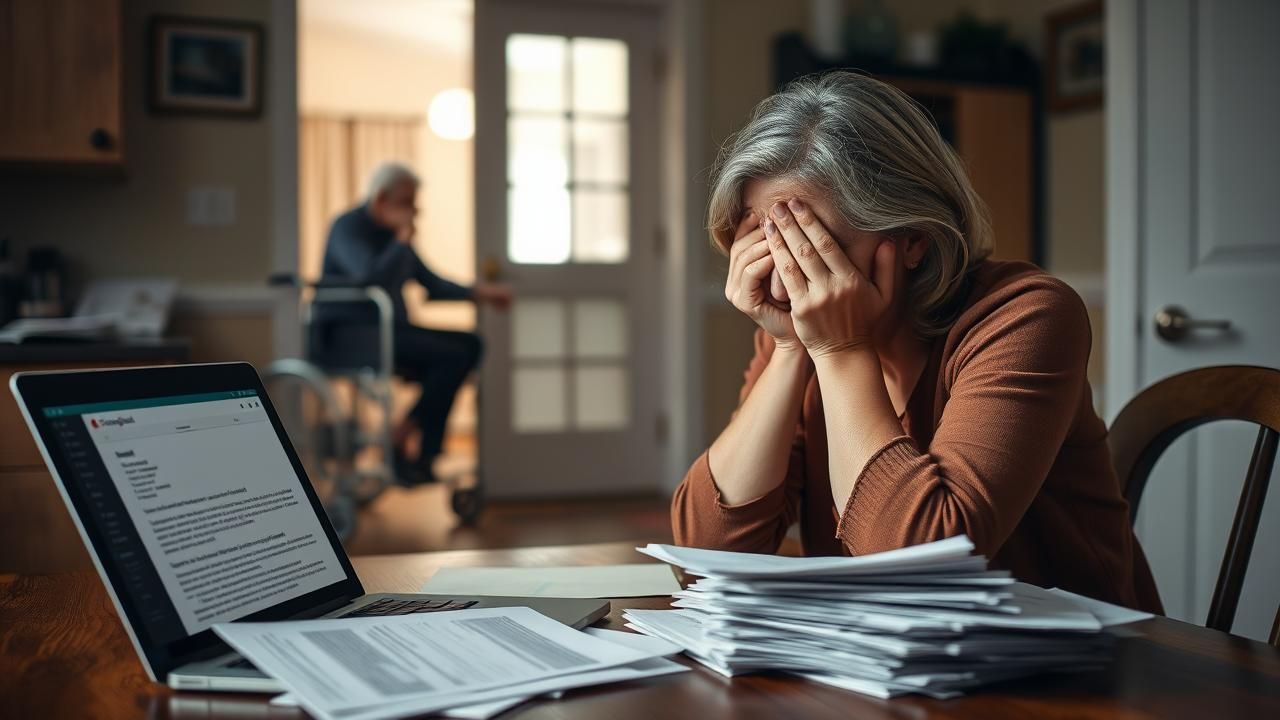

Les aidants familiaux désignent ces proches – enfants, conjoints, frères et sœurs – qui prennent en charge, de façon régulière et durable, une personne en perte d’autonomie. Selon les chiffres de la Drees, ils seraient plus de 8,3 millions en France, dont une majorité de femmes. Leur âge moyen se situe autour de 55 ans, souvent au cœur de leur carrière, entre deux générations à soutenir : leurs enfants et leurs parents.

Léa Bonnet, 58 ans, cadre dans une entreprise de logistique à Lyon, raconte : « Quand ma mère a été diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer, j’ai d’abord pensé que je pouvais gérer à distance. Mais très vite, les visites hebdomadaires, les appels angoissés, les urgences médicales… tout a pris une ampleur que je n’avais pas anticipée. » Elle fait partie de ces 60 % d’aidants qui exercent une activité professionnelle tout en assumant leurs responsabilités familiales.

Le profil type ? Une femme, souvent fille unique, vivant à moins de 30 kilomètres de son parent âgé. Mais les situations varient : certains aidants vivent sous le même toit, d’autres coordonnent à distance. Tous partagent une charge mentale considérable, amplifiée par l’absence de reconnaissance formelle et le manque d’accompagnement.

Quelles sont les conséquences psychologiques et physiques de l’aidance ?

Le rôle d’aidant n’est pas qu’une simple aide ponctuelle : c’est un engagement émotionnel, logistique et physique exigeant. Les conséquences sur la santé sont fréquentes. Fatigue chronique, troubles du sommeil, stress post-traumatique, voire dépression – les risques sont réels. Une étude de l’Inserm montre que les aidants ont un risque accru de mortalité prématurée, notamment en cas de surcharge prolongée.

Thomas Marchal, 62 ans, ancien enseignant retraité, a accompagné son épouse atteinte de sclérose en plaques pendant huit ans. « Pendant longtemps, je me suis dit que je devais être fort. Mais un matin, je me suis réveillé incapable de sortir du lit. J’ai consulté, et le médecin m’a parlé de “burn-out de l’aidant”. Ce terme m’a frappé. Je n’étais pas malade, mais épuisé, vidé. »

Le sentiment de solitude est également fréquent. Beaucoup d’aidants se sentent invisibles, coincés entre les obligations et l’absence de soutien. Les amis s’éloignent, les collègues ne comprennent pas les absences, et les services sociaux restent souvent difficiles d’accès.

Quels droits et dispositifs existent pour les aidants ?

Depuis plusieurs années, la reconnaissance des aidants s’est progressivement affirmée. La loi du 23 avril 2019 sur l’organisation et la transformation du système de santé a instauré le « statut d’aidant », bien que celui-ci reste encore peu connu. Ce statut permet notamment un droit à l’information, à la formation, et à un soutien psychologique.

Le congé proche aidant, introduit en 2023, est l’un des dispositifs les plus concrets. Il permet aux salariés de suspendre temporairement leur activité pour s’occuper d’un proche en situation de perte d’autonomie grave. Ce congé peut durer jusqu’à trois mois, renouvelable une fois, avec une indemnisation partielle versée par l’Assurance maladie.

Camille Ferrand, 47 ans, directrice de production dans une PME du Maine-et-Loire, a utilisé ce congé pour accompagner son père en phase terminale d’un cancer. « Ce congé m’a permis de rester à ses côtés sans perdre mon emploi. Mais il est insuffisant : trois mois, c’est court quand on sait que la fin de vie peut durer plus longtemps. Et l’indemnisation couvre à peine la moitié de mon salaire. »

Par ailleurs, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP) existe depuis 2017, mais elle concerne un nombre très limité de bénéficiaires. De même, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent alléger la charge, mais leur accès dépend de critères stricts et de longues procédures.

Comment concilier travail et aidance ?

Le défi principal pour de nombreux aidants est la conciliation entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Malgré des dispositions légales, les entreprises restent souvent peu préparées. Le télétravail, les aménagements d’horaires ou les temps partiels thérapeutiques sont possibles, mais leur mise en œuvre dépend largement de la bienveillance du supérieur hiérarchique.

Julien Moreau, 54 ans, informaticien à Toulouse, a dû réduire son temps de travail pour s’occuper de son frère handicapé moteur. « Mon employeur a accepté un mi-temps, mais mon salaire a chuté de 40 %. Et je dois rester disponible en cas d’urgence, donc je n’ai jamais vraiment coupé avec le travail. »

Des initiatives émergent, comme les “conseillers aidants” dans certaines entreprises ou les partenariats avec des associations spécialisées. Toutefois, ces dispositifs restent encore marginaux. La prise de conscience doit s’étendre à l’ensemble du tissu économique, car l’absentéisme, le turnover et la perte de productivité liés à l’aidance ont un coût pour les entreprises.

La souffrance des aidants est souvent silencieuse. Pourtant, des dispositifs d’accompagnement psychologique existent, notamment via les centres de ressources sur l’aidance (CRA) ou les associations comme France Alzheimer ou l’UNAFAM. Ces structures proposent des groupes de parole, des consultations gratuites, et des formations à la gestion du stress.

Élodie Rousseau, 50 ans, a rejoint un groupe de parole après avoir perdu sa mère. « Pendant des mois, j’ai tout gardé pour moi. J’avais l’impression que personne ne pouvait comprendre ce que je vivais. En parlant avec d’autres aidants, j’ai réalisé que je n’étais pas seule, que mes émotions – colère, tristesse, impuissance – étaient normales. »

Malheureusement, ces ressources sont inégalement réparties sur le territoire. En zone rurale, l’accès reste difficile. De plus, la stigmatisation persiste : certains aidants hésitent à demander de l’aide par peur d’être jugés, ou par fidélité à l’idée qu’« on doit s’occuper de sa famille soi-même ».

Quelles sont les pistes d’amélioration ?

Plusieurs voix s’élèvent pour réformer en profondeur le soutien aux aidants. L’une des principales revendications : la création d’un véritable statut social de l’aidant, avec une reconnaissance juridique, une protection sociale renforcée, et une rémunération symbolique pour la perte de revenus.

Des expérimentations sont en cours, comme le “chèque aidant” testé dans certaines régions, permettant de déléguer des tâches à des professionnels. D’autres plaident pour un droit au répit systématique, avec des solutions d’hébergement temporaire pour la personne accompagnée.

Le professeur Antoine Lefebvre, sociologue à l’université de Bordeaux, insiste sur un changement de paradigme : « Il faut passer d’une logique d’assistance à une logique de co-construction. Les aidants ne sont pas des bénévoles de dernière chance, mais des acteurs essentiels du système de santé. Leur expertise doit être valorisée. »

Des pays comme les Pays-Bas ou la Suède ont mis en place des systèmes plus intégrés, avec des congés plus longs, des aides financières directes, et des réseaux de soutien solides. L’Hexagone pourrait s’en inspirer, en tenant compte de ses spécificités culturelles et institutionnelles.

Quel avenir pour les aidants en France ?

Avec le vieillissement de la population, le nombre d’aidants ne cessera d’augmenter. D’ici 2050, un Français sur quatre aura plus de 65 ans. La pression sur les familles s’intensifiera, d’autant que les modèles familiaux évoluent : familles recomposées, mobilité géographique, individualisation croissante.

Le défi est aussi sociétal. Il s’agit de repenser notre rapport à la dépendance, à la solidarité, et à la valeur du soin. Comme le souligne Léa Bonnet : « Prendre soin de ma mère, c’est un acte d’amour, mais ce n’est pas un devoir que je dois assumer seule. La société doit m’aider à le faire dignement. »

Des signes d’espoir existent. La création du fonds national pour le répit des aidants, doté de 100 millions d’euros, en 2022, marque une prise de conscience politique. Les médias parlent davantage du sujet. Des collectifs d’aidants s’organisent pour faire entendre leur voix.

Conclusion

Les aidants familiaux sont les invisibles du système de santé. Pourtant, sans eux, l’accompagnement des personnes vulnérables s’effondrerait. Leur engagement mérite reconnaissance, soutien concret et accompagnement durable. Si des avancées législatives ont été réalisées, elles restent insuffisantes face à la complexité des situations vécues. Réformer le statut des aidants, améliorer l’accès aux droits, développer les solutions de répit et renforcer l’accompagnement psychologique : autant de mesures indispensables pour construire une société plus solidaire, où prendre soin n’est plus un fardeau, mais un acte partagé.

A retenir

Qu’est-ce qu’un aidant familial ?

Un aidant familial est une personne qui prend en charge, de façon régulière et désintéressée, un proche en situation de perte d’autonomie, en raison de l’âge, de la maladie ou du handicap. Il peut assurer des tâches d’ordre médical, logistique, affectif ou administratif.

Quels sont les droits des aidants en France ?

Les aidants peuvent bénéficier du congé proche aidant (jusqu’à six mois), de l’AJAP en cas de fin de vie, de l’APA ou de la PCH selon la situation du proche. Ils ont aussi accès à des dispositifs d’information, de formation et de soutien psychologique via les centres de ressources sur l’aidance.

Le congé proche aidant est-il rémunéré ?

Oui, partiellement. L’Assurance maladie verse une indemnité journalière, mais celle-ci couvre une fraction seulement du salaire. Le congé est sans incidence sur les droits à la retraite ou à l’assurance chômage.

Peut-on cumuler emploi et aidance ?

Oui, mais cela dépend des aménagements accordés par l’employeur. Certains salariés bénéficient de télétravail, de temps partiel ou de congés spécifiques. Toutefois, la charge mentale reste élevée, et le risque d’épuisement est réel.

Comment trouver du soutien en tant qu’aidant ?

Des associations (France Alzheimer, UNAFAM, Aidants France), des centres de ressources sur l’aidance, et des groupes de parole locaux ou en ligne offrent écoute, conseils et accompagnement. Il est essentiel de ne pas rester isolé et de solliciter de l’aide dès que la charge devient pesante.