Le concours Miss France, institution emblématique de la culture populaire française, traverse depuis plusieurs années une période de profondes remises en question. Entre critiques virulentes, révélations médiatiques et appels à la modernisation, le célèbre défilé fait face à un vent de changement. Pourtant, loin de s’effacer, certaines anciennes lauréates s’élèvent avec force pour défendre ce qu’elles considèrent comme un héritage précieux, tout en appelant à une évolution sincère. Parmi elles, Camille Cerf, élue Miss France en 2015, incarne cette posture à la fois fidèle au passé et ouverte à l’avenir. À travers son regard et celui d’autres femmes ayant vécu l’aventure, on découvre un monde bien plus nuancé que les caricatures parfois véhiculées.

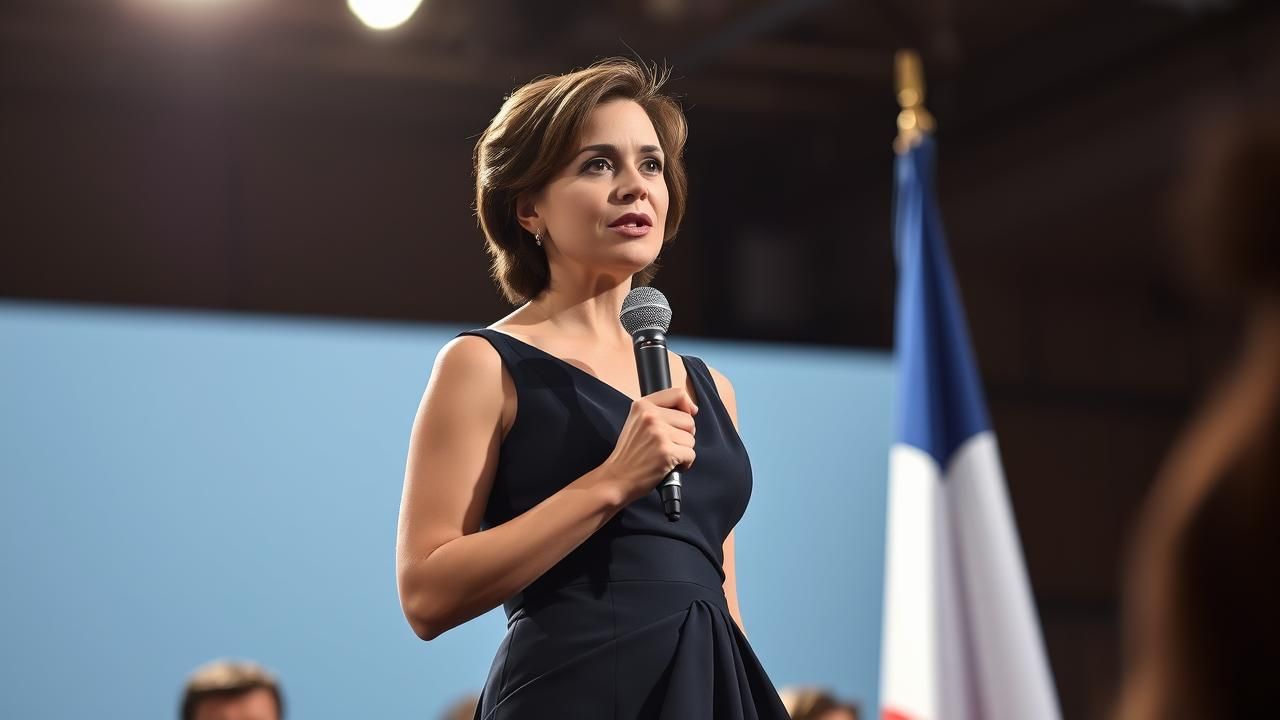

Camille Cerf : « Je n’ai pas l’intention de céder »

Interrogée lors d’un entretien approfondi, Camille Cerf n’a pas mâché ses mots. Face aux attaques répétées contre le concours, elle affirme clairement son attachement à l’événement : « Ce n’est pas parce qu’on critique une institution qu’on doit la détruire. On peut la réformer, l’améliorer, mais pas la rayer d’un revers de main. » Pour elle, Miss France n’est pas seulement une compétition de beauté, mais une plateforme qui a permis à des centaines de femmes de s’affirmer, de s’exprimer, et parfois même de changer de trajectoire professionnelle.

Elle reconnaît néanmoins les failles du système. « Il y a eu des dérives, des comportements inacceptables, des pressions excessives. Personne ne peut nier ça. Mais cela ne signifie pas que l’ensemble du projet est corrompu. » Selon elle, le problème ne réside pas dans l’existence du concours, mais dans la manière dont certains l’ont géré. « On ne peut pas continuer à fonctionner comme dans les années 80. La société a changé. Les femmes ont changé. Le concours doit en tenir compte. »

Un patrimoine culturel en mutation

Comment concilier tradition et modernité ? C’est là toute la question que pose Camille Cerf. Pour elle, le concours Miss France fait partie du paysage culturel français, au même titre que la Fête de la Musique ou les feux d’artifice du 14 Juillet. « C’est un moment collectif, un rituel presque. Des millions de personnes le regardent, pas seulement pour le spectacle, mais pour ce qu’il représente : l’espoir, la fierté régionale, la diversité des territoires. »

Elle insiste sur l’évolution progressive du concours : l’élargissement des critères de sélection, la fin de l’épreuve du maillot en 2017, l’arrivée de femmes plus âgées ou de morphologies variées. « On a fait des progrès, même si ce n’est pas suffisant. Mais il faut reconnaître les efforts. »

Lucie Delmare : « Ces filles sont devenues mes sœurs »

Pour mieux comprendre l’expérience Miss France, il faut écouter celles qui l’ont vécue de l’intérieur. Lucie Delmare, candidate en 2018 sous le titre de Miss Picardie, raconte une aventure humaine bien éloignée des clichés. « Quand je suis arrivée, j’avais peur d’être jugée, rabaissée, traitée comme un objet. Je m’attendais à un univers toxique. Et puis, très vite, j’ai compris que ce n’était pas du tout ça. »

Elle décrit des journées intenses, rythmées par des répétitions, des interviews, des ateliers de communication, mais aussi des moments de complicité. « On se levait à 6 heures du matin, on partageait des chambres, on se maquillait les unes les autres, on se soutenait avant chaque épreuve. Il y avait de la compétition, bien sûr, mais pas de jalousie. Au contraire, on voulait toutes que l’une d’entre nous gagne. »

Un souvenir la marque particulièrement : la nuit précédant la finale, alors que certaines candidates pleuraient d’émotion, toutes se sont rassemblées dans une chambre pour se raconter leurs rêves, leurs peurs, leurs histoires. « Ce soir-là, on n’était plus des concurrentes. On était des femmes, tout simplement. »

La compétition, mais pas l’adversité

Lucie souligne que le concours n’est pas qu’un défilé de robes et de sourires. « On passe des entretiens, on doit défendre un projet social, on nous interroge sur des sujets de société. Ce n’est pas juste une question de beauté. » Elle cite notamment l’épreuve de l’interview, qu’elle a vécue comme un moment de vérité. « Ils me demandaient pourquoi je voulais être Miss, ce que je ferais avec la couronne, comment je voyais l’avenir des femmes en France. C’était exigeant, mais respectueux. »

Elle reconnaît toutefois que l’image véhiculée par les médias peut être trompeuse. « Ce qu’on voit à la télé, c’est 30 % de la réalité. Le reste, c’est du travail, de la fatigue, des doutes. Mais aussi une forme d’émancipation. »

Quelles réformes pour Miss France ?

Malgré les témoignages positifs, les appels à la réforme ne cessent de s’intensifier. En 2023, plusieurs anciennes candidates ont dénoncé des conditions de préparation jugées archaïques, des pressions physiques excessives, ou encore un manque de soutien psychologique. Des voix s’élèvent pour demander une refonte complète des règles.

Des critères plus inclusifs

De nombreuses associations féministes et militantes appellent à l’ouverture du concours à des femmes de toutes tailles, de tous âges, de toutes origines. « Pourquoi ne pas autoriser les candidates mères célibataires ? Pourquoi exclure celles qui ont plus de 27 ans ? », s’interroge Aïcha Ndiaye, sociologue spécialisée dans les représentations des femmes dans les médias. Elle pointe du doigt une contradiction : « On parle d’empowerment, mais on maintient des barrières invisibles. »

Certains proposent même d’abolir le critère de la taille, ou d’intégrer des épreuves valorisant l’intelligence, l’engagement citoyen, ou la créativité. « On pourrait imaginer une épreuve de débat public, ou un projet de terrain évalué par des experts », suggère-t-elle.

Une transparence accrue dans le jury

Un autre sujet sensible concerne la composition du jury. Trop souvent perçu comme opaque, voire influencé par des intérêts privés, il fait l’objet de nombreuses critiques. « Il faut que le jury soit diversifié, indépendant, et que ses critères d’évaluation soient clairs », affirme Camille Cerf. Elle propose même la création d’un comité d’éthique chargé de superviser les décisions.

Un tremplin pour l’émancipation ?

Pour beaucoup, Miss France reste un outil puissant d’émancipation. Sarah Kebir, Miss Alsace 2020, témoigne : « Grâce à ce titre, j’ai pu lancer une association pour lutter contre le harcèlement scolaire. Sans cette visibilité, jamais je n’aurais eu cette opportunité. »

Elle décrit un accompagnement sérieux, notamment dans la prise de parole en public, la gestion des médias, ou la communication. « On nous forme, on nous prépare. Ce n’est pas du vide. »

Camille Cerf abonde dans ce sens : « Le titre de Miss, c’est une responsabilité. On n’est pas là pour briller une seule soirée. On est ambassadrice pendant un an, parfois plus. On porte des causes, on rencontre des gens, on inspire des jeunes filles. »

Le futur de Miss France : vers une modernisation assumée ?

Le défi du concours est désormais de s’adapter sans trahir son identité. « On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais on ne peut plus rester immobile », analyse Camille Cerf. Elle appelle à une refonte progressive, mais ambitieuse : « Acceptons les femmes enceintes, les femmes voilées, les femmes trans. Ouvrons le concours à toutes celles qui ont un projet, du charisme, et l’envie de servir. »

Lucie Delmare, quant à elle, rêve d’un concours où l’apparence physique ne serait qu’un des critères parmi d’autres. « Imaginez un format où 50 % de la note serait basée sur le projet social, 30 % sur la personnalité, et 20 % sur l’aisance à l’oral. Ce serait autre chose. »

A retenir

Camille Cerf défend-elle totalement le concours Miss France tel qu’il est ?

Non. Camille Cerf reconnaît les dérives passées et les critiques légitimes. Elle défend l’idée d’un concours Miss France, mais insiste sur la nécessité d’une évolution profonde. Elle appelle à une modernisation des règles, une plus grande transparence, et une ouverture vers plus de diversité.

Les candidates vivent-elles une expérience positive malgré les critiques ?

Oui, selon plusieurs témoignages, dont celui de Lucie Delmare. Bien que l’expérience soit exigeante, elle est souvent décrite comme formatrice, humaine et riche en solidarité. Les candidates mettent en avant le soutien mutuel, les apprentissages personnels et les opportunités offertes après le concours.

Quelles sont les principales demandes de réforme ?

Les principales demandes incluent l’élargissement des critères d’éligibilité (âge, taille, statut parental), la réévaluation des épreuves pour valoriser les compétences non physiques, la diversification du jury, et la mise en place de dispositifs de soutien psychologique pour les candidates.

Miss France peut-il encore être pertinent aujourd’hui ?

Oui, à condition de s’adapter. Le concours a un potentiel de positivité s’il parvient à se transformer en une véritable plateforme d’expression et d’engagement pour les femmes. Son avenir dépendra de sa capacité à concilier tradition, respect et modernité.

Les anciennes Miss ont-elles un rôle à jouer dans cette évolution ?

Absolument. Des figures comme Camille Cerf incarnent un pont entre le passé et l’avenir. Leur légitimité, acquise par l’expérience, leur permet de porter des propositions crédibles et équilibrées, à la fois respectueuses de l’héritage et tournées vers le progrès.

Le concours Miss France n’est plus ce qu’il était. Et c’est peut-être tant mieux. En écoutant les voix de celles qui l’ont vécu, en tenant compte des critiques, et en osant des réformes courageuses, il pourrait retrouver une place légitime dans une société qui cherche à réinventer ses symboles. L’enjeu n’est pas de supprimer la beauté, mais de lui redonner du sens. Et peut-être, ainsi, que Miss France ne sera plus seulement une reine de beauté, mais une ambassadrice du changement.