Depuis des siècles, l’homme scrute le ciel, cherchant à percer les mystères de l’univers. Parmi les zones les plus insaisissables de notre Système solaire, le nuage d’Oort occupe une place singulière : invisible, distant, hypothétique, mais fondamental. Bien qu’aucun télescope n’ait encore pu l’observer directement, les scientifiques s’accordent à dire qu’il existe, tapi à la frontière entre notre système et l’espace interstellaire. Grâce à des simulations informatiques de pointe et à des supercalculateurs capables de modéliser des milliards d’années de dynamique céleste, une nouvelle image de ce réservoir cosmique commence à émerger. Ce n’est plus une simple sphère gelée de comètes dormant dans l’obscurité, mais une structure complexe, façonnée par les forces les plus lointaines de notre galaxie. Cet article explore les avancées récentes, les implications scientifiques, et les témoignages de chercheurs qui, chaque jour, tentent de déchiffrer ce mystère millénaire.

Qu’est-ce que le nuage d’Oort, et pourquoi fascine-t-il les scientifiques ?

Le nuage d’Oort est une région hypothétique située aux extrémités du Système solaire, à des distances vertigineuses allant de 2 000 à plus de 100 000 unités astronomiques du Soleil — une unité astronomique correspondant à la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Contrairement à la ceinture de Kuiper, qui est bien documentée et a livré des objets comme Pluton, le nuage d’Oort n’a jamais été observé directement. Son existence a été déduite à partir des trajectoires des comètes longues périodes, ces voyageuses glacées qui surgissent soudainement du vide pour plonger vers le Soleil après des millions d’années d’hibernation.

En 1950, l’astronome néerlandais Jan Oort a formulé l’hypothèse de l’existence de ce réservoir cométaire, afin d’expliquer l’origine de ces comètes aux orbites extrêmement allongées. Depuis, le nuage d’Oort est devenu une pièce maîtresse de la cosmogonie moderne. Il représenterait les vestiges de la formation du Système solaire, des blocs de glace et de poussière piégés il y a 4,6 milliards d’années, conservés dans un froid absolu proche du zéro absolu.

Éliane Rostand, astrophysicienne au CNRS à Marseille, explique : « Le nuage d’Oort, c’est comme une bibliothèque cosmique. Chaque comète qui en sort est un livre ancien, porteur d’indices sur les conditions initiales de notre système. Mais pour l’instant, nous ne pouvons que deviner ce qu’il contient. »

Comment les supercalculateurs révolutionnent-ils notre vision du nuage d’Oort ?

Face à l’impossibilité d’observer directement le nuage d’Oort, les chercheurs ont dû innover. Ils se sont tournés vers la modélisation numérique, utilisant des supercalculateurs capables de simuler des interactions gravitationnelles complexes sur des échelles temporelles gigantesques. Parmi eux, le supercalculateur Pléiades, exploité par la NASA, joue un rôle central.

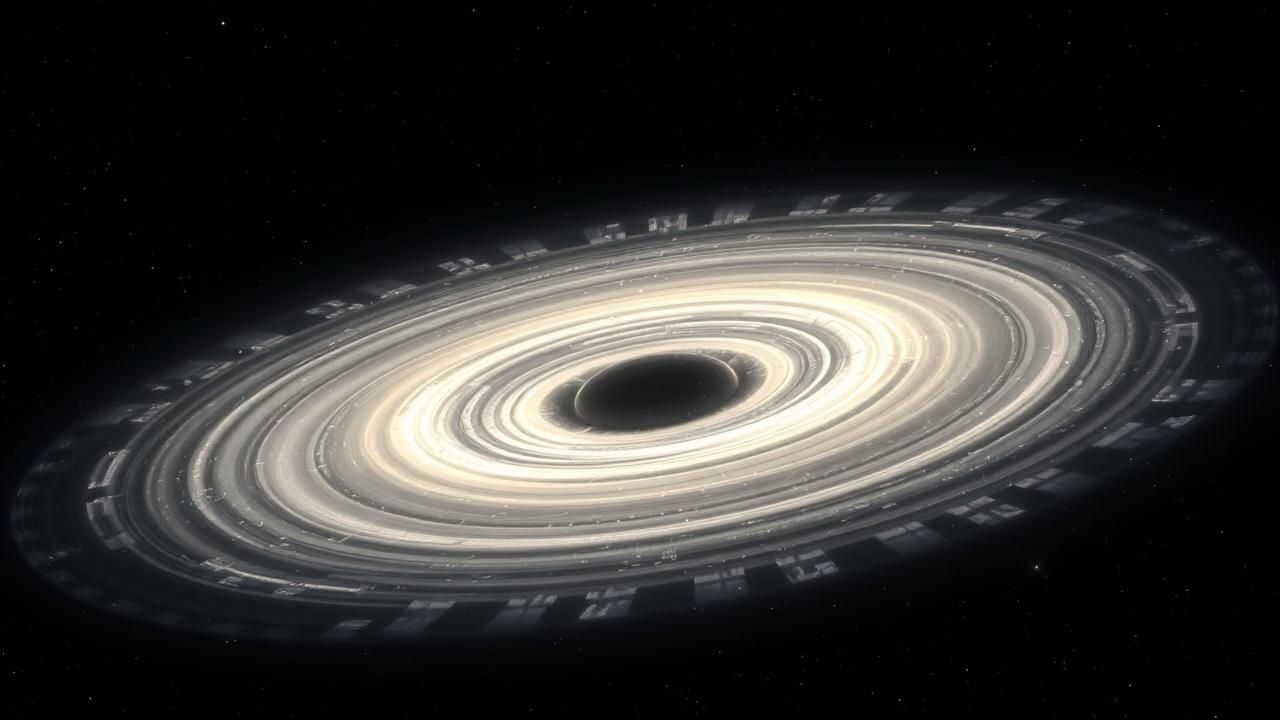

Ces simulations ont révélé une surprise majeure : le nuage d’Oort intérieur — la partie la plus proche du Soleil — ne serait pas sphérique, comme on le pensait traditionnellement, mais plutôt organisé en un disque décalé, voire en deux bras spiraux. Cette structure évoque étrangement celle d’une galaxie spirale, bien que sur une échelle infiniment plus petite. Ce phénomène serait dû aux « marées galactiques », c’est-à-dire l’attraction gravitationnelle exercée par le centre de la Voie lactée sur les objets du nuage.

Le professeur Thibault Lenoir, du laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, a participé à l’une de ces études : « Nous avons injecté des millions d’objets dans la simulation, puis laissé agir les forces gravitationnelles pendant des milliards d’années. Le résultat a été stupéfiant : les objets se sont réorganisés spontanément en une structure spiralée. Cela change complètement notre compréhension de la dynamique du nuage. »

Cette découverte implique que les comètes ne sont pas distribuées au hasard, mais qu’elles suivent des chemins prédictibles, influencés par la galaxie elle-même. Cela ouvre la voie à une nouvelle génération de modèles prédictifs, capables d’anticiper les apparitions de comètes longues périodes avec une précision inédite.

Pourquoi est-il si difficile d’observer le nuage d’Oort ?

L’observation directe du nuage d’Oort reste l’un des plus grands défis de l’astronomie moderne. Les objets qui s’y trouvent sont extrêmement petits, froids, et reflètent très peu la lumière. À des distances pareilles, même les télescopes les plus puissants, comme le James Webb, ne peuvent les détecter. De plus, le bruit cosmique de fond — étoiles lointaines, galaxies, rayonnement diffus — masque toute tentative de repérage.

« C’est comme essayer de voir une pièce de monnaie posée sur la Lune depuis la Terre, mais en pleine tempête de neige », illustre Camille Vasseur, ingénieure en instrumentation spatiale au CNES. « Et encore, ce serait plus facile. »

Les missions spatiales actuelles ne peuvent pas non plus atteindre cette zone dans un délai raisonnable. Voyager 1, la sonde la plus éloignée jamais lancée par l’humanité, mettra environ 300 ans pour atteindre la limite intérieure du nuage d’Oort — et plusieurs milliers d’années pour traverser sa totalité. Elle n’aura plus d’alimentation à ce moment-là.

C’est pourquoi les astronomes misent sur des approches indirectes : l’analyse des comètes qui en proviennent, la détection de perturbations gravitationnelles, ou encore l’étude des objets transneptuniens dont les orbites pourraient être influencées par des corps massifs dans le nuage.

Quel rôle joue le nuage d’Oort dans l’histoire de la Terre ?

Le nuage d’Oort n’est pas seulement un vestige cosmique : il pourrait avoir joué un rôle crucial dans l’histoire de la vie sur Terre. Les comètes qui en émergent transportent de la glace, des molécules organiques, et parfois même des composés prébiotiques. Lorsqu’elles entrent dans le Système solaire interne, elles peuvent entrer en collision avec des planètes — comme ce fut le cas, selon certaines hypothèses, il y a 66 millions d’années, avec l’impacteur ayant causé l’extinction des dinosaures.

Mais les comètes ne sont pas que des menaces. Certaines théories suggèrent qu’elles ont pu apporter l’eau et les briques moléculaires nécessaires à l’émergence de la vie. « Les comètes sont des messagères du passé », affirme Éliane Rostand. « Elles contiennent des glaces qui n’ont pas fondue depuis la naissance du Système solaire. En les étudiant, on étudie les ingrédients premiers de la vie. »

Des simulations récentes montrent que les marées galactiques pourraient périodiquement perturber le nuage d’Oort, envoyant des dizaines, voire des centaines, de comètes vers l’intérieur du Système solaire. Ces périodes de bombardement intense pourraient coïncider avec des événements majeurs dans l’histoire géologique et biologique de la Terre.

Thibault Lenoir précise : « Tous les 30 à 50 millions d’années, la galaxie exerce une pression supplémentaire sur le nuage. On observe des pics d’activité cométaire dans les registres géologiques. Cela pourrait expliquer certains épisodes d’extinction en masse. »

Quelles missions futures pourraient percer les secrets du nuage d’Oort ?

Malgré les obstacles, les scientifiques ne renoncent pas à explorer cette région mystérieuse. Des projets ambitieux sont en cours d’étude. L’un d’eux, porté par l’Agence spatiale européenne (ESA), envisage le lancement d’une flotte de sondes miniaturisées équipées de voiles solaires. Ces engins pourraient atteindre des vitesses jamais vues, réduisant le temps de voyage vers les confins du Système solaire.

Un autre concept, exploré par la NASA, consiste à déployer une constellation de télescopes dans l’espace lointain, capables de cartographier les objets du nuage d’Oort par triangulation. Ces instruments seraient placés bien au-delà de l’orbite de Neptune, là où l’interférence lumineuse est moindre.

Camille Vasseur travaille sur un prototype de capteur ultrasensible : « L’idée est de détecter les très faibles variations de lumière lorsque des objets passent devant des étoiles lointaines. Ce phénomène, appelé occultation stellaire, pourrait nous permettre de repérer des corps de la taille d’un petit astéroïde, même à 50 000 unités astronomiques. »

À plus long terme, certains rêvent d’une mission humaine vers les confins du Système solaire. Bien que cela relève encore de la science-fiction, les progrès dans les domaines de la propulsion nucléaire ou des voiles photoniques pourraient un jour rendre cela possible.

Comment le nuage d’Oort transforme-t-il notre vision de l’univers ?

En redéfinissant la structure du nuage d’Oort, les scientifiques ne modifient pas seulement une carte cosmique. Ils remettent en cause notre compréhension de la manière dont les systèmes planétaires se forment et évoluent. Si le nuage est influencé par la galaxie tout entière, alors notre Système solaire n’est pas un système isolé, mais un élément intégré à une dynamique plus vaste.

« Nous pensions que le Soleil régissait tout ce qui l’entoure », explique Thibault Lenoir. « Mais le nuage d’Oort nous montre que même aux confins de notre domaine, c’est la galaxie qui tire les ficelles. »

Cette vision cosmique plus connectée pourrait avoir des implications philosophiques profondes. Elle suggère que la vie sur Terre, les comètes, les planètes, sont tous influencés par des forces qui dépassent notre système — des forces qui prennent leur source au cœur de la Voie lactée.

Conclusion

Le nuage d’Oort reste l’un des derniers grands mystères de l’astronomie. Invisible, distant, mais fondamental, il incarne la frontière entre ce que nous savons et ce que nous pouvons seulement imaginer. Grâce aux supercalculateurs, aux simulations avancées et à la persévérance des chercheurs, nous commençons à entrevoir sa structure réelle — une structure bien plus complexe et dynamique que ce que l’on croyait. Ces découvertes ne sont pas seulement techniques : elles élargissent notre compréhension de l’origine du Système solaire, du rôle des comètes dans l’histoire de la Terre, et de notre place dans la galaxie. Le nuage d’Oort, longtemps considéré comme une zone de silence, commence à parler. Et ce qu’il dit pourrait bien changer notre vision de l’univers.

A retenir

Qu’est-ce que le nuage d’Oort ?

Le nuage d’Oort est une région hypothétique située aux confins du Système solaire, composée de milliards d’objets glacés. Il est considéré comme la source des comètes à longue période et n’a jamais été observé directement.

Pourquoi ne peut-on pas l’observer ?

Les objets du nuage d’Oort sont trop petits, trop froids et trop éloignés pour être détectés par les télescopes actuels. De plus, le bruit cosmique de fond rend toute observation extrêmement difficile.

Comment sait-on qu’il existe ?

Les scientifiques déduisent son existence à partir des trajectoires des comètes longues périodes, qui semblent provenir d’une région sphérique entourant le Système solaire.

Qu’a découvert la modélisation récente ?

Des simulations avec des supercalculateurs suggèrent que le nuage d’Oort intérieur pourrait avoir une structure en disque décalé ou même en bras spiraux, influencée par la gravité du centre galactique.

Le nuage d’Oort a-t-il influencé la vie sur Terre ?

Oui, selon certaines théories, les comètes provenant du nuage d’Oort ont pu apporter de l’eau et des composés organiques sur Terre, contribuant à l’émergence de la vie. Elles pourraient aussi être responsables de certains événements d’extinction massive.