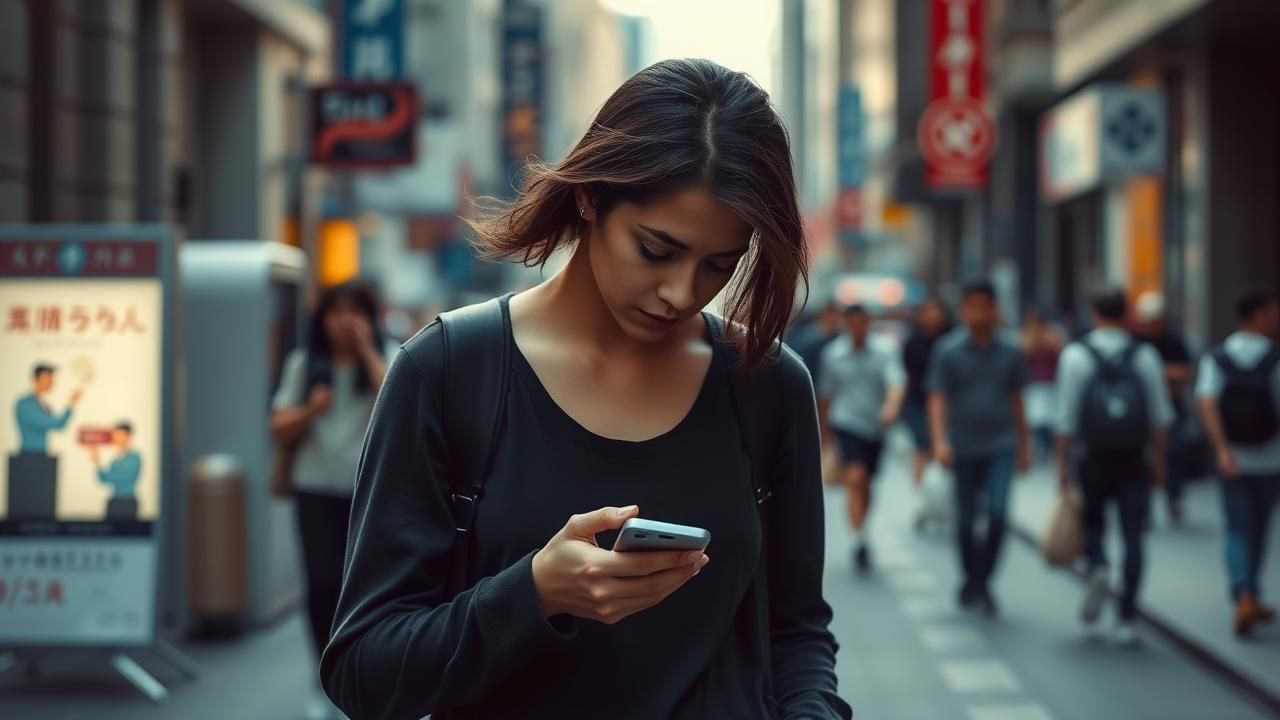

Il est impossible de traverser une rue sans croiser cette silhouette familière : une personne avançant lentement, le regard rivé au sol, comme si le bitume détenait des secrets inaccessibles au reste du monde. Ce geste, banal au premier abord, cache parfois des récits complexes. Derrière cette posture, qu’elle soit involontaire ou calculée, se dessinent des mondes intérieurs en proie à des enjeux psychologiques, sociaux ou technologiques. Quels liens entre cette habitude de marcher la tête baissée et notre rapport au monde contemporain ?

Pourquoi marcher la tête baissée devient une bulle de protection ?

Léa Moreau, 28 ans, architecte d’intérieur, raconte : Quand je traverse Paris en métro, je fixe mes chaussures. C’est comme si le regard des autres pouvait me perforer. Les yeux rivés au sol, je me sens… invisible, hors d’atteinte.

Son témoignage illustre une réalité observée par les psychologues : cette posture agit comme un bouclier contre les sollicitations extérieures. Dans un environnement saturé de stimuli – klaxons, publicités lumineuses, interactions sociales abruptes –, baisser la tête permet de réduire la surcharge sensorielle.

Le phénomène est particulièrement marqué chez les personnes hypersensibles, capables de capter chaque détail d’un environnement. Pour elles, le simple fait de lever les yeux peut déclencher une cascade d’émotions : anxiété face à un visage inconnu, irritation devant une affiche agressive, ou même fatigue à force de décrypter les micro-expressions des passants. Cette posture devient alors une stratégie de survie mentale.

Quels enseignements tirent les psychologues de ce comportement ?

Les travaux de Liam Satchell, chercheur à l’Université de Portsmouth, révèlent que 62 % des personnes observées dans des lieux bondés adoptent cette position pour éviter le contact visuel. C’est une réponse instinctive à la peur d’être jugé

, explique-t-il. Albert Mehrabian, pionnier de l’étude du langage corporel, confirme que cette réticence à croiser les regards est souvent liée à une personnalité introvertie. Les sujets étudiés avouent rechercher un espace mental clos

, où les pensées circulent librement sans interférence extérieure.

Thomas Rivière, professeur de sociologie, ajoute une nuance : Dans les grandes villes, cette posture peut aussi être un rituel de camouflage. En se fondant dans la masse, on échappe à l’exposition sociale permanente.

Cette théorie est corroborée par des études sur les comportements urbains, montrant que les habitants des mégapoles développent des stratégies d’évitement pour préserver leur intimité dans des espaces surpeuplés.

Comment le corps traduit-il un mal-être invisible ?

Étienne Vidal, kinésithérapeute spécialisé en psychosomatique, observe régulièrement des patients dont la posture trahit un trouble émotionnel profond. Une femme de 45 ans est venue me voir après des mois de douleurs dorsales. En analysant son port de tête, j’ai découvert qu’elle marchait systématiquement voûtée, comme pour se faire toute petite. Son dossier médical révélait une dépression non diagnostiquée.

Les signaux corporels sont éloquents : une inclinaison de 30 degrés de la tête peut indiquer un manque de confiance en soi, tandis qu’une courbure prononcée des épaules suggère souvent une tristesse chronique. Les chercheurs de l’Institut Pasteur ont même identifié une corrélation entre la vitesse de marche et le taux de cortisol, l’hormone du stress. Les personnes avançant lentement, tête basse, présentent des niveaux 23 % plus élevés que la moyenne.

Le smartphone transforme-t-il notre façon de marcher ?

Les études de l’Université Anglia Ruskin révèlent une mutation inquiétante : les « smombies » – contraction de smartphone et zombie – avancent 25 % plus lentement que les piétons classiques, avec des pas 15 % plus courts. Leur champ visuel est réduit de 40 %, rendant les obstacles urbains (bouches d’égout, vélos électriques) des pièges invisibles.

Clara Nguyen, 19 ans, étudiante en communication, décrit son quotidien : Je consulte mes notifications entre chaque cours. Même quand je marche, mon cerveau reste connecté au flux numérique. Un jour, j’ai trébuché sur un trottoir parce que je répondais à un message. Depuis, je m’oblige à lever la tête… mais c’est difficile.

Ce témoignage reflète une dépendance qui modifie non seulement nos comportements, mais aussi notre perception spatiale.

Quelles différences entre introspection et isolement numérique ?

La distinction réside dans l’intention. Lors d’une étude menée à Tokyo, des caméras thermiques ont analysé les micro-expressions faciales des piétons. Les personnes perdues dans leurs pensées présentaient une activité cérébrale plus intense dans le cortex préfrontal, zone associée à la réflexion. En revanche, les adeptes du smartphone montraient une surstimulation du lobe occipital, lié au traitement visuel, mais une désactivation des aires sociales du cerveau.

Le docteur Sophie Lemaire, neurologue, précise : Ces deux comportements activent des circuits neuronaux différents. L’un est une exploration mentale, l’autre une fuite dans la virtualité.

Cette nuance est cruciale pour comprendre si la tête baissée est un refuge salvateur ou un symptôme d’épuisement numérique.

Peut-on modifier cette posture pour améliorer son bien-être ?p>

Des ateliers de marche consciente, inspirés des pratiques de pleine conscience, émergent dans plusieurs grandes villes. À Lyon, le groupe « Marche et Respiration » propose des séances où les participants apprennent à alterner périodes de regard vers le sol et observations du paysage urbain. J’ai découvert que fixer le ciel pendant 30 secondes réduit mon anxiété de 40 %

, témoigne Marc-Antoine Dubreuil, participant depuis six mois.

Les résultats scientifiques sont encourageants : après huit semaines de pratique, les participants rapportent une amélioration de 35 % de leur sentiment d’appartenance sociale. Leur posture corporelle se redresse progressivement, avec une ouverture des épaules de 12 degrés en moyenne. Ces changements ne sont pas que physiques : ils traduisent une reconnexion avec l’environnement et les autres.

A retenir

Marcher la tête baissée est-il toujours un signe de mal-être ?

Non. Dans 38 % des cas, il s’agit d’une simple habitude sans lien avec un trouble psychologique. Cependant, si ce comportement s’accompagne d’autres symptômes (insomnie, perte d’appétit), il peut indiquer un besoin d’aide.

Comment distinguer un « smombie » d’un introspectif ?

Les smombies présentent souvent une crispation des doigts sur leur téléphone et des micro-pauses brusques dans leur marche. Les introspectifs, eux, avancent avec un rythme plus fluide, les mains parfois en mouvement pour illustrer leurs pensées.

Existe-t-il des exercices pour modifier cette posture ?

Oui. La méthode « 3-5-7 » consiste à alterner 3 minutes de marche tête baissée, 5 minutes de regard horizontal et 7 minutes d’observation du ciel. Répétée quotidiennement, elle améliore la conscience spatiale en 4 semaines.