Dans l’immensité cosmique où les distances se mesurent en milliards de kilomètres, une pionnière silencieuse continue d’écrire l’histoire. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, vient de livrer ses observations les plus surprenantes depuis qu’elle a franchi les frontières du système solaire. Ce qu’elle nous révèle aujourd’hui dépasse l’entendement : un « mur de feu » aux propriétés physiques défiant les lois connues. Plongée dans une aventure scientifique aux confins de l’espace interstellaire.

Comment une sonde vieille de 47 ans défie-t-elle encore les limites de l’exploration spatiale ?

Lorsque Constantin Volkov, ingénieur en propulsion spatiale à la NASA, parle de Voyager 1, ses yeux s’illuminent : « C’est comme si votre vieille 2CV traversait un cyclone tropical à 200 km/h sans une égratignure. Techniquement, c’est impossible. Et pourtant… »

Équipée de technologies des années 1970 – certains composants ont été conçus avant l’invention du micro-ondes domestique – la sonde transmet aujourd’hui des données sur des phénomènes que les théoriciens n’imaginaient pas il y a dix ans à peine.

Une longévité exceptionnelle

Le secret réside dans la conception modulaire des systèmes. « Nous avons dû désactiver plusieurs instruments un à un pour préserver l’énergie », explique Élodie Fourment, spécialiste des systèmes embarqués. « Mais le magnétomètre et le détecteur de particules fonctionnent toujours avec une précision remarquable. »

Qu’a découvert Voyager 1 à la frontière du système solaire ?

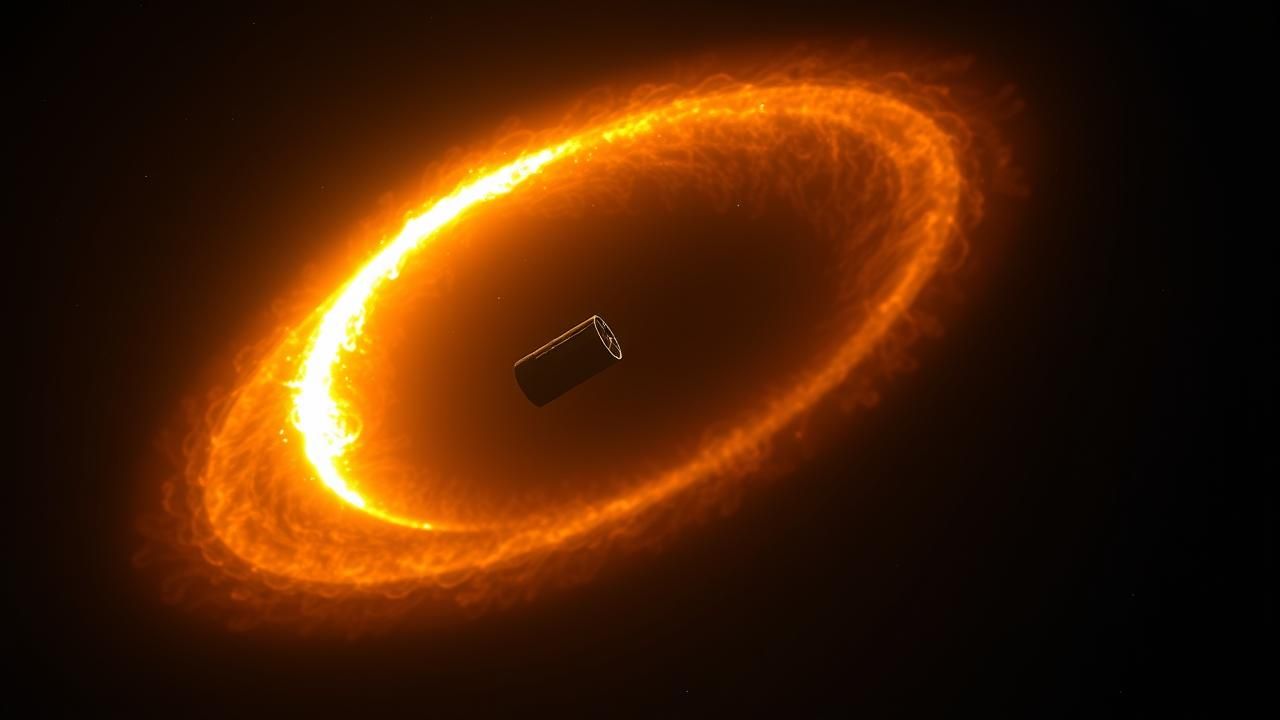

Au terme d’un voyage de 24 milliards de kilomètres, la sonde a atteint l’héliopause – cette interface mystérieuse où le vent solaire se heurte au milieu interstellaire. Les données transmises ont stupéfié l’équipe scientifique.

Le « mur de feu » : une barrière cosmique

« Imaginez une onde de choc permanente où les particules s’entrechoquent à 500 km/s », décrit le physicien plasma Aurélien Fabre. « La température théorique atteint 30 000°C, mais la densité est si faible qu’une sonde peut le traverser sans dommage. »

En quoi cette découverte change-t-elle notre compréhension du système solaire ?

Cette observation remet en question plusieurs modèles établis. Pour Hakim Saïdi, astrophysicien spécialiste des champs magnétiques : « Nous pensions l’héliopause comme un seuil net. En réalité, c’est une zone dynamique où les lignes de champ magnétique solaire se reconnectent avec celles de la galaxie. »

Un bouclier cosmique insoupçonné

Les données suggèrent que cette frontière agit comme un filtre contre les rayons cosmiques. « C’est notre première ligne de défense contre les particules énergétiques venues du cosmos », précise Saïdi.

Comment la NASA parvient-elle à maintenir le contact avec Voyager ?

Le réseau Deep Space Network repose sur une prouesse technique quotidienne. Les antennes paraboliques géantes doivent suivre la sonde avec une précision équivalente à viser une pièce de monnaie à 20 km de distance.

Un défi de communication extrême

« Le signal reçu est 20 milliards de fois plus faible qu’une veilleuse », compare Marceline Thoreau, ingénieure télécommunications. « Nous devons corriger les distortions causées par le vent solaire et la poussière interstellaire. »

Que nous réserve encore cette mission historique ?

Malgré l’épuisement progressif de ses générateurs radioisotopes, Voyager 1 devrait transmettre des données jusqu’en 2030 environ. Chaque bit d’information recueilli ouvre de nouvelles perspectives.

Les prochaines étapes scientifiques

- Mesure précise de la densité du plasma interstellaire

- Analyse des interactions avec les champs magnétiques galactiques

- Détection d’éventuelles ondes de choc interstellaires

A retenir

Quelle est la température du « mur de feu » détecté par Voyager 1 ?

Les estimations situent cette zone entre 30 000 et 50 000°C, bien que la densité extrêmement faible rende ces valeurs théoriques.

Pourquoi appelle-t-on cette frontière un « mur de feu » ?

Ce terme imagé décrit la région de transition violente où les particules du vent solaire entrent en collision avec le milieu interstellaire, créant une barrière énergétique.

Quand Voyager 1 cessera-t-elle de fonctionner ?

Les projections actuelles estiment que les derniers instruments devraient s’éteindre vers 2030, marquant la fin officielle de cette mission historique.

Conclusion

Alors que Voyager 1 poursuit sa route vers les étoiles à 60 000 km/h, elle nous offre bien plus que des données scientifiques. Elle incarne cette capacité humaine à dépasser les limites, à transformer l’impossible en réalité. Comme le résume si bien Constantin Volkov : « Cette sonde porte en elle les rêves de toute une espèce curieuse de son univers. Et ce n’est que le premier chapitre. »