Dans le calme de fin d’été, Maria Paredes ouvre le portail de sa maison à Carcassonne et ne reconnaît plus son propre foyer. Depuis des mois, des inconnus vivent là où ses enfants ont grandi, là où chaque meuble a une histoire. Les lettres s’entassent, la boîte électrique a été forcée, les volets ferment mal. Elle a tout essayé, dit-elle, absolument tout. Mais entre les mains de la justice, le temps s’étire et se dilue, jusqu’à la sensation d’être effacée de son propre chez-soi. Le jour où l’occasion s’est présentée, elle a agi vite, peut-être trop. Depuis, sa vie s’est fractionnée entre l’intime, la loi et un débat public qui la dépasse.

Comment un foyer peut-il devenir un champ de bataille juridique ?

La présence de squatteurs transforme une maison en terrain d’affrontement symbolique. Le domicile, lieu de sécurité et d’intimité, se charge d’arguments, d’articles de loi et de délais procéduraux. La loi encadre strictement l’expulsion afin de protéger contre des abus et des décisions arbitraires. En pratique, elle confère des droits importants aux occupants sans titre, notamment l’exigence d’une décision de justice avant toute évacuation. Cette protection, pensée pour éviter les dérives, rend la reprise des lieux compliquée et souvent lente.

Pour un propriétaire, cette lenteur se traduit par un double coût : financier et psychologique. Les charges courent, les loyers restent hypothétiques, et l’angoisse s’installe. Un notaire carcassonnais, Hugo Vautrin, observe ce phénomène depuis des années : “Le pire, c’est le temps mort. Le dossier est déposé, les notifications partent, et pendant ce temps la maison vit une autre vie, loin de son propriétaire.” Dans ce hiatus, tout s’envenime. Les voisins évitent le regard, le quartier se tend, et les nerfs lâchent parfois, comme un ressort trop tendu.

Jusqu’où peut aller la loi quand l’émotion déborde ?

Maria a tenté la voie régulière : dépôts de plainte, constitution d’un dossier, rendez-vous avec un avocat commis d’office faute de moyens pour avancer les honoraires, attentes au greffe, courriers recommandés. Elle a suivi le fil des procédures en s’accrochant à la promesse d’un jugement qui la rétablirait dans ses droits. Rien n’a suffi à calmer l’urgence ressentie. Le soir où les occupants sont partis en vacances, elle a vu une fenêtre de tir et a décidé d’ouvrir la porte à une solution radicale.

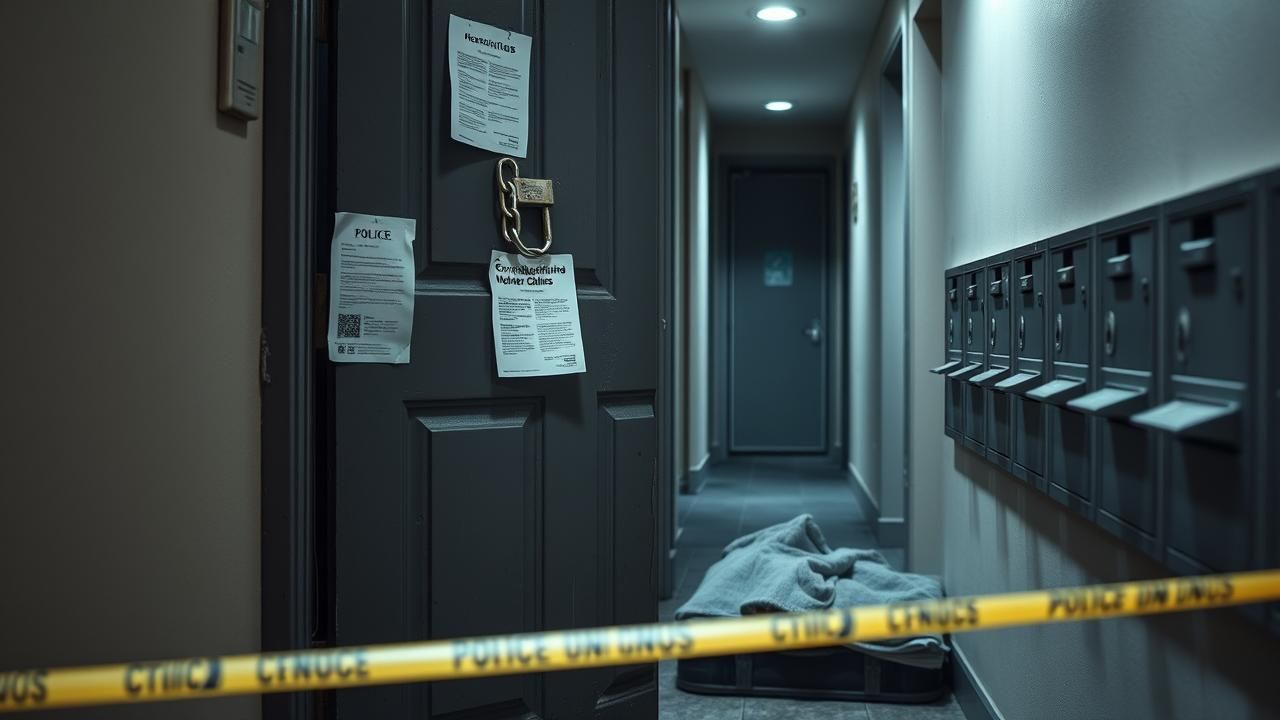

Elle a vidé la maison. Meubles, vêtements, objets du quotidien, tout a été rangé, stocké, étiqueté pour être mis “à l’abri”. Un voisin, Étienne Roussel, qui l’a aidée à charger le camion, se souvient : “Elle tremblait, mais elle disait : ‘Je veux juste rentrer chez moi.’ On a agi vite, presque en apnée.” Une fois la porte refermée, elle a cru respirer enfin. Mais son geste a immédiatement pris une dimension pénale : cette récupération expéditive équivaut à une expulsion illégale.

Au retour de vacances, les occupants ont constaté la disparition de leurs biens et saisi un huissier. La machine judiciaire s’est inversée : la propriétaire, jusque-là demanderesse, s’est retrouvée mise en cause. Des peines lourdes planent désormais sur elle : plusieurs années d’emprisonnement, une amende pouvant atteindre une somme étourdissante. Des voix s’élèvent pour dénoncer une disproportion. D’autres rappellent que sans ce cadre, les plus précaires seraient ballotés au gré des humeurs. Entre ces deux lignes, la tension s’installe : comment garantir la protection sans créer d’impunité ?

Pourquoi la procédure d’expulsion s’étire-t-elle autant ?

En France, l’expulsion sans titre n’est pas un simple acte administratif. Elle suppose un jugement, l’intervention d’un huissier, le concours de la force publique en cas de résistance, et le respect de règles protectrices, notamment en période de trêve hivernale. Les juges doivent vérifier que les droits fondamentaux de chaque partie sont respectés. Chaque étape prend du temps, nourrie d’allers-retours, de délais de notification, d’expertises parfois.

Cette temporalité juridique, pensée pour éviter l’arbitraire, se heurte à la temporalité financière du propriétaire. Les mensualités, les impôts locaux, l’assurance, l’entretien, tout s’accumule. “Au-delà de trois mois, les gens commencent à basculer dans une forme de panique rationnelle,” confie Lila Beuvry, avocate en droit immobilier. “Ils savent que l’issue doit être judiciaire, mais leur quotidien les rattrape, et avec lui la tentation de faire justice eux-mêmes.”

Dans le dossier de Maria, les audiences reportées, les renvois successifs et le flou quant à l’échéance ont sapé sa confiance. Là gît le cœur du drame : la loi crée un couloir étroit où le juste équilibre est difficile à tenir. Les juges cherchent à protéger les plus vulnérables, mais la lenteur peut, paradoxalement, générer d’autres vulnérabilités, du côté des propriétaires cette fois.

Que révèle l’affaire de Maria sur nos contradictions collectives ?

Son geste illégal est perçu par certains comme un cri de survie, par d’autres comme une transgression grave. Chacun projette sur cette affaire une représentation du foyer, de la pauvreté, du droit et de la morale. Les juristes y voient le besoin de rappeler que le litige ne se règle pas à la hâte, les riverains aspirent à la tranquillité, les élus locaux s’inquiètent des tensions qui fermentent dans les quartiers. Un agent immobilier de la région, Pablo Nérac, résume une inquiétude diffuse : “Plus la règle est floue, plus l’investissement se fige. Les bailleurs privés hésitent, et le marché s’assèche.”

La situation renvoie à des questions essentielles : qu’est-ce qu’un domicile lorsque le droit de propriété ne suffit plus à l’occuper ? Quelle protection fournir à ceux qui n’ont aucune alternative ? Quelle responsabilité assigner aux pouvoirs publics pour agir vite, sans dérapage ? Au-delà du dossier, c’est notre contrat social qui s’éprouve, entre équité, humanité et efficacité.

Quelles pistes pour éviter de nouveaux drames humains et judiciaires ?

Plusieurs propositions circulent pour fluidifier ces dossiers sensibles. La première vise à raccourcir les délais de traitement, en créant des circuits accélérés pour les occupations sans droit ni titre, avec des audiences dédiées et des décisions exécutoires plus rapidement. L’objectif : réduire l’intervalle critique où tout s’exaspère.

Une deuxième piste consiste à renforcer les aides juridictionnelles afin de permettre aux propriétaires comme aux occupants de disposer d’un conseil efficace dès le départ. Une bonne défense de part et d’autre, si elle paraît paradoxale, évite souvent les emballements et les entêtements coûteux. La médiation, troisième levier, offrirait un terrain neutre pour négocier un départ encadré, la récupération des effets personnels, voire un relogement temporaire. “Nous avons obtenu, grâce à la médiation, des départs paisibles avec inventaire et restitution sous scellés,” témoigne Élodie Sarazin, médiatrice indépendante à Toulouse. “C’est moins spectaculaire que la force, mais beaucoup plus durable.”

Enfin, clarifier les zones grises de la loi actuelle rassurerait les investisseurs et les particuliers. Un texte mieux balisé, prévisible, découragerait les comportements à risque, des deux côtés. Les professionnels réclament des critères objectifs et publics : délais standards, référentiels d’indemnités, modalités de stockage et de restitution des biens des occupants, et garanties pour prévenir toute dégradation.

Quelles conséquences personnelles quand on franchit la ligne rouge ?

Maria vit désormais en équilibre instable. Elle habite une maison redevenue silencieuse, mais son esprit reste pris dans les engrenages de la procédure. Ses proches s’inquiètent. Sa sœur, Inès Paredes, confie : “Elle dort une nuit sur deux. Elle a gagné une clé et perdu la paix.” Les mots sonnent juste : ce que l’on récupère par la force se paie souvent dans la durée. L’issue judiciaire décidera en partie de son destin, mais déjà le coût moral est immense.

Dans ce genre d’affaires, la sanction pénale potentielle fonctionne aussi comme avertissement général. Les juges rappellent que nul ne peut se faire justice. Ils soulignent l’importance de la proportionnalité : un droit de propriété, si fondamental soit-il, ne peut écraser la protection minimale due à tout occupant, même illégitime. C’est ce rappel, parfois vécu comme une claque par les propriétaires, qui constitue pourtant le socle d’un État de droit.

Peut-on concilier fermeté, humanité et rapidité ?

Répondre oui suppose de sortir de l’alternative stérile entre angélisme et brutalité. La fermeté exige des procédures exécutoires claires et rapides quand l’occupation est avérée et sans titre. L’humanité implique un accompagnement social pour éviter la spirale qui jette des familles à la rue sans solution. La rapidité se gagne par une organisation judiciaire dédiée, des greffes renforcés, des audiences resserrées, et des dispositifs de médiation agiles.

Cette équation demande des moyens, du courage politique et une communication sincère. Un maire de l’Aude, Alexandre Veyrac, évoque ses arbitrages : “Nous sommes appelés pour débloquer des situations explosives, mais sans instruments adaptés nous ne faisons que temporiser. Il faut outiller les territoires.” Les collectivités, en interface entre citoyens et institutions, peuvent jouer un rôle clé dans des dispositifs de prévention, des cellules mixtes (social, police, justice) et des référents uniques pour guider les propriétaires comme les occupants.

Que peut faire un propriétaire sans franchir l’irréparable ?

La première règle, si frustrante soit-elle, consiste à documenter et à patienter dans le cadre légal. Constater l’occupation, déposer plainte, saisir en référé, solliciter un huissier pour dresser un état des lieux, sécuriser les abords sans compromettre l’accès légal, et surtout éviter toute intervention unilatérale. La seconde règle tient à l’anticipation : un bien vide est plus vulnérable. Sécuriser, installer des détecteurs, prévenir le voisinage, visiter régulièrement, préparer des procurations à des proches pour agir vite si nécessaire.

Enfin, en cas d’occupation, ouvrir la porte à la médiation n’est pas capituler. C’est parfois le seul moyen d’obtenir un départ ordonné, une restitution rapide et la préservation des lieux. Les témoignages de praticiens sont unanimes : les dossiers qui se résolvent le mieux évitent l’escalade, même si l’instinct du propriétaire crie l’inverse. “Les gestes d’humeur coûtent des années,” dit Lila Beuvry. “Les gestes procéduraux coûtent des mois, mais ils sauvent le futur.”

La colère est-elle un bon guide pour décider ?

Elle est un signal, pas un cap. La colère de Maria était celle de voir son foyer confisqué par le temps et par l’inertie. Elle a révélé une faille de notre système : la distance entre le droit tel qu’il s’énonce et la vie telle qu’elle se vit. Mais agir sous l’impulsion peut briser plus que des cadenas : des réputations, des équilibres financiers et des trajectoires familiales.

Raconter l’histoire de Maria, ce n’est pas l’absoudre ni la condamner. C’est prendre la mesure d’un malaise collectif : celui d’une société qui demande à ses citoyens d’attendre là où tout crie d’agir, et qui rappelle à ses institutions qu’attendre trop, c’est parfois provoquer le pire. Entre ces deux pôles, une réforme lucide s’impose.

Conclusion

L’affaire de Carcassonne cristallise l’épreuve que traversent de nombreux propriétaires : l’impression d’être délogés non seulement de leur maison, mais de leur propre horizon juridique. Elle interroge l’équilibre entre protection des plus fragiles et respect du droit de propriété. Elle montre aussi que l’urgence émotionnelle est une mauvaise conseillère, et que les raccourcis mènent au précipice pénal. Pour éviter que d’autres ne s’y engouffrent, il faut repenser la chaîne : des procédures plus rapides et mieux dotées, des aides juridiques effectives, une médiation systématisée et une clarification des textes. À ce prix, le droit redeviendra un refuge au lieu d’un labyrinthe, et le foyer, un lieu sûr plutôt qu’un champ de bataille.

A retenir

Pourquoi l’expulsion de squatteurs est-elle si difficile et longue ?

Parce qu’elle requiert une décision de justice, le respect de droits fondamentaux et des délais procéduraux stricts. Ce cadre protège contre l’arbitraire mais engendre des attentes longues qui pèsent lourdement sur les propriétaires.

Qu’a fait Maria et pourquoi sa décision lui vaut-elle des poursuites ?

Profitant d’une absence des occupants, elle a vidé la maison pour reprendre possession des lieux. Cet acte constitue une expulsion illégale, passible de lourdes peines, car seul un jugement autorise l’évacuation d’occupants sans titre.

Quels sont les risques d’une expulsion “faite maison” ?

Des sanctions pénales et financières importantes, la possibilité d’indemniser les occupants pour leurs biens, et une aggravation du conflit. Le coût moral et judiciaire dépasse souvent le gain immédiat.

Quelles solutions existent pour accélérer les dossiers ?

Des circuits judiciaires accélérés, des audiences dédiées, un renforcement des greffes, des aides juridictionnelles mieux dotées et la médiation pour négocier des départs encadrés et apaisés.

Comment un propriétaire peut-il se protéger sans enfreindre la loi ?

En documentant l’occupation, en saisissant rapidement la justice, en sollicitant un huissier, en sécurisant les lieux de façon légale, en évitant toute intervention unilatérale et en recourant à la médiation.

Pourquoi la clarification de la loi est-elle essentielle ?

Pour réduire les zones grises, rendre les décisions prévisibles, rassurer les investisseurs et limiter les abus, tout en maintenant un filet de protection pour les personnes vulnérables.

La médiation est-elle réellement efficace dans ces situations ?

Oui, lorsqu’elle est mise en place tôt, elle permet des accords de sortie, la restitution des biens et la préservation des lieux. Elle évite l’escalade émotionnelle et judiciaire, au bénéfice de tous.

Que révèle ce type d’affaire sur la société ?

Il montre la tension entre urgence vécue et lenteur institutionnelle. Il appelle une réforme capable d’allier fermeté, humanité et rapidité, afin de restaurer la confiance des propriétaires et la dignité des occupants.